«Sobald man eine Frau ist, hat alles mit Feminismus zu tun»

Wie sieht eine richtige Feministin aus? Innerhalb der verschiedenen feministischen Bewegungen wird diese Frage oft diskutiert. Emanzipation kann jedoch verschiedene Formen und Farben annehmen.

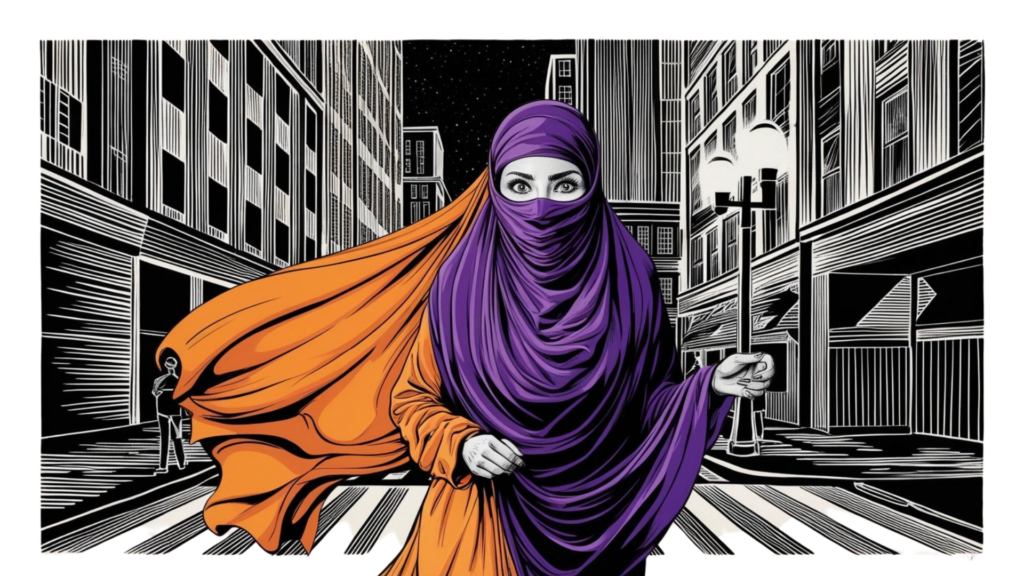

Dass Feminismus nicht für alle das Gleiche bedeutet, ist nichts Neues. Die Diskussion, was feministisch ist und was nicht, zieht sich über ein breites Spektrum von Themen. Sei es bei der Frau im Beruf, bei der Kinderbetreuung oder auch bei der Art, wie Frauen sich kleiden. Während die einen beispielsweise finden, das Kopftuch sei ein Zeichen der Unterdrückung der Frau, gibt es andere, die sich nur mit Kopftuch frei fühlen. Unter ihnen ist auch Vera Celik.

Feminismus und Fremdenhass verträgt sich nicht

«Feminismus bedeutet für mich, dass Frauen das machen können, was sie möchten». Die Zürcherin Vera Celik ist 19 Jahre alt. Sie macht momentan die Berufsmatura und sitzt im Vorstand der SP im Zürcher Kreis 11. Zusätzlich setzt sie sich auf Social Media gegen Fremdenhass und für Frauenrechte ein. «Sobald man eine Frau ist, hat alles mit Feminismus zu tun», hält sie im Gespräch fest. In der Öffentlichkeit trägt Celik ein Kopftuch.

Die Politikerin versucht sich mit ihrer Stimme für jede Minderheit stark zu machen. Die 19-Jährige betont, dass man nicht gleichzeitig feministisch und rassistisch oder queerfeindlich sein könne. «Wenn man eine Frau aus einem anderen Land diskriminiert, ist das nicht feministisch.» Auch die LGBTQ+ Community ist laut Celik eine Gruppe, die zum Feminismus gehören muss. Frauen und queere Menschen hätten nämlich die Gemeinsamkeit, dass sie beide Vorurteilen ausgesetzt seien.

Nicht der Norm entsprechen

Mit Vorurteilen muss sich die SP-Politikerin immer wieder auseinandersetzen. Dass es Menschen gibt, die behaupten, das Kopftuch sei ein Zeichen der Unterdrückung, beeindruckt die 19-jährige Muslima nicht. «Ich würde mich unterdrückt fühlen, wenn ich das Kopftuch nicht tragen dürfte», sagt sie. «Unterdrückung fängt dann an, wenn man einer Frau abspricht, dass sie für sich selbst entscheiden kann, nur weil sie von der Norm abweicht.»

Das machen und auch tragen zu können, was man möchte, bedeute für Celik nämlich Freiheit. Diese Selbstbestimmung sollte laut ihr jeder Mensch haben dürfen. Jedoch müsse die Gesellschaft in der Schweiz verstehen, dass Freiheit nicht für jede Frau das Gleiche bedeutet.

Das Kopftuch bedeute für sie nicht nur Freiheit, sie trage es auch gern, betont die 19-Jährige. Damit fühle sie sich verbundener mit Gott. Der Islam sei für sie eine Art Anleitung fürs Leben. Zudem würde sie an einem Ort, wo das Kopftuch nicht zum gängigen Gesellschaftsbild gehört, damit ein Zeichen setzen: «Ich sage damit, dass ich zwar andere Normen habe, als man sie hier kennt, aber ich sage auch: Ich mache, was ich möchte!», betont sie.

Jeder Mensch hat Vorurteile

Nicht der Norm entspricht nicht nur Celiks Entscheidung das Hijab zu tragen, sondern auch ihre Position als Muslima in der Schweizer Politik. Dessen ist sie sich bewusst. Vor ihrer politischen Karriere hat die 19-Jährige eine Lehre als Dentalassistentin abgeschlossen. Damals sei das Kopftuch kein Thema gewesen. «Ich war dort, wo man meinesgleichen sehen wollte», sagt sie.

In der Politik sehe das aber ganz anders aus. «Sobald du in einer Position bist, in der du mehr Macht hast, stört es die Menschen, wenn du nicht dem Mehrheitsbild entsprichst.» Dabei sei es egal, wo man geboren wurde, wie gut man Schweizerdeutsch spreche oder wie gut man sich integriert habe.

Vorurteile hätten wir alle, sagt Celik. Es sei wichtig, sich das vor Augen zu führen und miteinander darüber zu sprechen, um sie zu durchbrechen. Komische Blicke übersehe die 19-Jährige aber mittlerweile. Jedoch gingen verbale Angriffe nicht einfach spurlos an ihr vorbei. Vor allem bei negativen Kommentaren im Internet sei es schwierig, diese einfach zu ignorieren.

«Allgemeine Abneigung gegen Muslime»

Dass das Kopftuch heute so stark thematisiert wird, habe damit zu tun, dass Muslima und Muslime viel stärker über ihre Religion definiert werden, erklärt Rifa’at Lenzin auf Anfrage. Sie ist renommierte Islamwissenschaftlerin und Theologin. Früher hätte man Andersartigkeit eher kulturalisiert, erklärt sie. Das heisst, ein bestimmtes Verhalten wurde auf die Kultur zurückgeführt.

Heute übernehme die religiöse Zugehörigkeit diese Rolle. «Das macht etwas mit den Menschen, wenn sie auf ihre Religion reduziert werden.» Sie seien gezwungen, sich mit dieser Zuschreibung auseinanderzusetzen. Eine Reaktion könne sein, dass man sich damit identifiziere und das dann auch sichtbar ausdrücken möchte, beispielsweise durch Kleidung, erklärt Lenzin.

Dass sich die Gesellschaft am islamischen Kopftuch störe, habe mit dem negativen Image des Islams zu tun, sagt Lenzin. «Es gibt eine allgemeine Abneigung gegen Muslime, das zeigen auch entsprechende Studien».

Burkadebatte – Initiative angenommen, aber ist sie sinnvoll?

Vor drei Jahren diskutierte die Schweiz darüber, ob es ein Verhüllungsverbot braucht oder nicht. Schliesslich stimmte das Volk dafür. Anfang dieses Jahres wurde das Verbot in Kraft gesetzt. Nun gab es bereits die ersten Verstosse dagegen. Nun stellt sich die Frage, ob das Verbot sinnvoll ist und welche Aspekte damals diskutiert wurden: Eine Zusammenfassung.

Was ist nun feministisch?

«Wenn sich der Feminismus dadurch auszeichnet, dass eine Frau das Recht hat, sich so zu zeigen, wie sie es möchte, dann kann das Tragen des Kopftuchs durchaus feministisch sein», sagt Lenzin. Auch sehe sie das Bedecken der Haare mit dem Kopftuch keineswegs als Unterdrückung. Die Frage danach, ob die Frau durch das Kopftuch vom Patriarchat unterworfen wird, sei die falsche Frage, erklärt sie weiter. «Die richtige Frage müsste lauten: Was möchte die Frau?»

Es gebe sicherlich auch Frauen, die das Kopftuch unfreiwillig tragen würden, doch hierzulande sei sie eher auf das Gegenteil gestossen «Ich habe Frauen kennengelernt, die gern ein Kopftuch tragen würden, sich aber nicht trauen, weil der gesellschaftliche Widerstand zu gross ist», führt Lenzin aus.

Ein Ende der Diskussion, welches Erscheinungsbild, das richtige für eine Feministin ist, scheint nicht absehbar. Spricht man mit Vera Celik und Rifa’at Lenzin, drängt sich jedoch die Frage auf, ob diese Diskussion nicht am falschen Ort ansetzt.

«Ich verdanke der queeren Bewegung meine Freiheit»

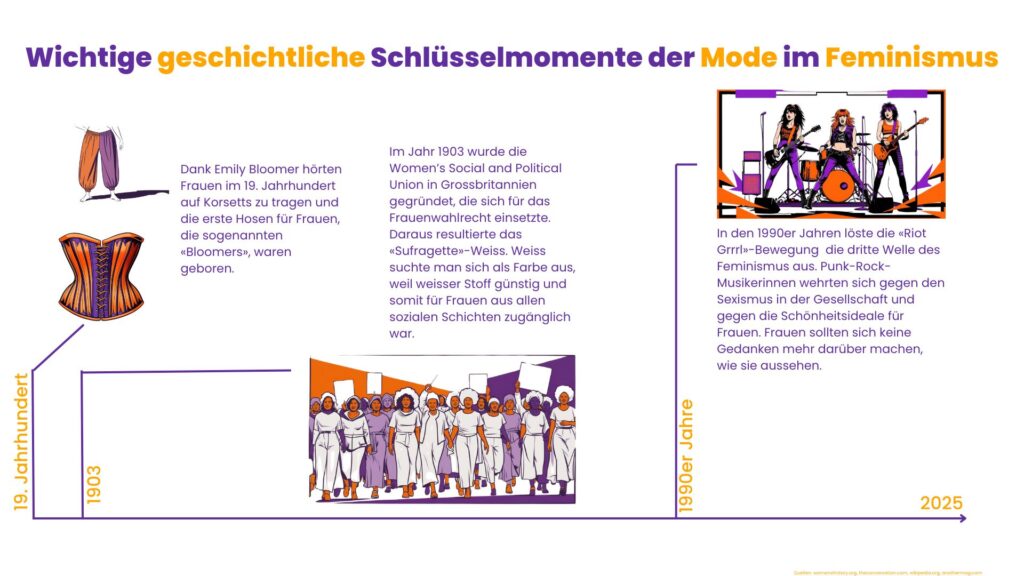

Der Feminismus beeinflusst die Weise, wie Frauen sich heute anziehen. Auch Hosen zu tragen war einst feministisch. Dessen ist sich auch die Veranstalterin von queerfreundlichen Events, Ilayda Zeyrek, bewusst.

«Mein Auftreten ist mir sehr wichtig.» Ilayda Zeyrek ist Redaktionsleiterin des nicht-kommerziellen Radios 3FACH und Veranstalterin der Partyreihe «meow meow :3». Nebst ihrer Arbeit als Journalistin, Veranstalterin oder DJ ist die 27-Jährige in der alternativen Szene der Stadt Luzern vor allem für eines bekannt: ihre extravaganten und modischen Outfits. Im Gespräch spricht Zeyrek darüber, was Mode ihr bedeutet und welche Rolle der Feminismus und die queere Community dabei spielen.

Bequem, aber chic

Sie trägt eine Jogginghose, ein T-Shirt mit Aufdruck, einen grossen Blazer, ganz viel Schmuck sowie ein mit Nieten verziertes Cap. Was für andere aussieht wie ein Fashion Statement, ist für Zeyrek bequeme Alltagskleidung. Sie habe aber auch darauf hingearbeitet, «jeden Tag aufzustehen und ohne grosse Mühe modisch auszusehen», wie sie erklärt.

Statt eines Kleiderschranks hat die Journalistin ein Ankleidezimmer. Ihr Modebewusstsein habe aber im Vergleich zu früher nachgelassen. In ihrem Stil einzigartig zu sein, sei ihr in der Vergangenheit wichtiger gewesen als heute. «Dass meine Kleidung bequem ist, hat mittlerweile eine höhere Priorität als früher», erklärt sie.

Obwohl die 27-Jährige sich mit ihrer Kleidung identifiziert, habe Mode bei ihr eine etwas andere Bedeutung. Im Vergleich zu den meisten Menschen, die mit ihrer Kleidung ihr Innerstes nach aussen tragen möchten, möchte Zeyrek ihr Innerstes mit ihrer Kleidung schützen. «Ich muss nicht allen zeigen, wie es mir geht.»

Die queere Bewegung macht frei

Kleidung sei für den Feminismus in seinen Grundsätzen wichtig, betont Zeyrek. Auch seien wir als Gesellschaft diesbezüglich auf einem guten Weg. «Ich fühle mich wohl damit, Männerkleidung zu tragen, ohne dass es mir jemand verbietet», sagt sie. Das dem so ist, sei der Frauenrechtsbewegung zu verdanken. In erster Linie sei ihre Art sich zu kleiden nicht von einem feministischen Gedanken geprägt. «Wahrscheinlich ist es schon ein provokantes, feministisches Statement, jedoch nicht mit Absicht», erklärt die Journalistin.

Aber nicht nur die feministische Bewegung, sondern vor allem die trans- und queerrechtliche Bewegung haben Zeyreks Erscheinungsbild beeinflusst. «Der Feminismus war der Wegbereiter dafür, dass ich mich so anziehen kann, wie ich es tue. Jedoch verdanke ich der queeren Bewegung meine Freiheit», betont sie. Zeyrek ist selbst eine queere Frau. Auch als Veranstalterin legt Zeyrek Wert darauf, einen Safe Space für queere Menschen zu schaffen.

Gegen Geschlechternormen

Männer, Frauen und alle anderen Geschlechter sollten anziehen dürfen, was sie möchten, findet die 27-Jährige. «Es berührt mich, wenn ich sehe, dass beispielsweise auch Eltern bei ihren Kindern kein grosses Ding daraus machen, wenn sie etwas anziehen, was gegen die Geschlechternormen geht.» Zeyrek selbst habe eine verständnisvolle Mutter, die ihr nie einen Strich durch die Rechnung machte. «Als ich klein war, hasste ich alles, was mit ‘girly’ assoziiert wurde, ich wollte mich anziehen wie ein Junge. Ich bin sehr dankbar, dass meine Mutter das akzeptiert hat.» Nebst den vielen unterstützenden Stimmen und den aktivistischen Bewegungen, die Zeyreks Look prägten, gab es jedoch auch immer jene, die nicht einverstanden mit ihrem Kleidungsstil waren.

Tools gegen Ungerechtigkeit

«Viele Menschen möchten die Macht und vor allem die Sicherheit, die ihnen die Geschlechterrollen bieten, nicht abgeben», erklärt Zeyrek. Aus diesem Grund hätten sie auch so ein grosses Problem mit Kleidung ausserhalb dieser Normen. Trotz verschiedener Haltungen sei es wichtig, sich in einer Gesellschaft mit gegenseitigem Respekt zu begegnen, sagt Zeyrek. Es müsse sich aber noch einiges verändern. Hauptsächlich brauche es Grenzen, betont die DJ. «Wir brauchen mehr Tools und Gesetze, um Ungerechtigkeiten zu bestrafen.»

Auch wenn es nicht einfach ist, gegen den Strom zu schwimmen – Zeyrek ist es wichtig, andere Menschen mit ihrer Kleidung zu inspirieren und ihnen so zu helfen, mehr aus sich herauszukommen. «Um sich bei der Wahl der Kleidung sicher zu fühlen, sollte man sich mit den richtigen Menschen, der ‘chosen family’, umgeben», so Zeyrek.

Dorentina Gjokaj ist Journalistin und Studentin mit Erfahrung im Radio- sowie auch schriftlichem und Videojournalismus. Sie ist eine kreative Persönlichkeit, die in ihrer Freizeit gerne über die Ungerechtigkeiten auf der Welt diskutiert.