Sie handeln – gegen alten Hass in neuer Form

Seit der Eskalation im Nahen Osten hat der Antisemitismus in der Schweiz spürbar zugenommen. Das fordert Kultur, Politik und Zivilgesellschaft heraus. Wer stellt sich dieser Herausforderung?

Autorin: Tanisha Tinner

Titelbild: «Nie wieder» reicht nicht. Die Worte «ist jetzt» fordern aktives Handeln gegen den heutigen Antisemitismus. (Bildquelle: Tanisha Tinner, Hintergrund mithilfe von KI bearbeitet)

Immer häufiger erleben Juden und Jüdinnen in der Schweiz Feindseligkeiten. Diese reichen von Beleidigungen, Sachbeschädigungen bis hin zu körperlichen Angriffen. Ein besonders schwerwiegender Vorfall ereignete sich am 2. März 2024:

Ein islamistisch radikalisierter 15-Jähriger machte sich auf, Juden und Jüdinnen zu töten. Sein Ziel war die Synagoge an der Freigutstrasse in Zürich. Als ein 50-jähriger jüdisch-orthodoxer Mann aus der Synagoge trat, folgte ihm der Jugendliche und stach ihm später mehrfach in den Rücken. Das Opfer sank schwer verletzt zu Boden. Der Täter gab später an, er habe einfach den ersten Juden angegriffen, dem er begegnet sei.

Antisemitische Vorfälle auf Rekordhoch

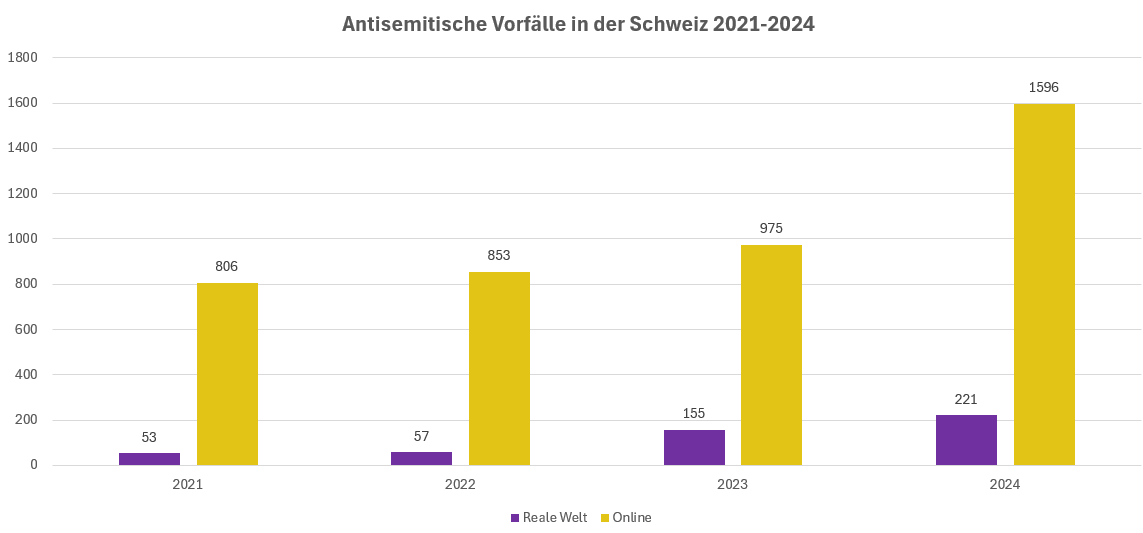

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verzeichnen europäische Länder vermehrt antisemitische Vorfälle – so auch die Schweiz. Laut dem Antisemitismusbericht 2024 der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) wurden 2024 insgesamt 221 Vorfälle dokumentiert. Dies entspricht einem Anstieg von 42,5 % gegenüber dem Vorjahr und 287 % gegenüber 2022.

Gemäss einem Artikel von SRF News vom 28. März 2025 erwägt inzwischen fast ein Drittel der jüdischen Bevölkerung in der Schweiz eine Auswanderung. Grund dafür ist die Sorge über den zunehmenden Antisemitismus.

Trotz der vielen Vorfälle gibt es Hoffnung: Zahlreiche Organisationen setzen sich gegen Judenfeindlichkeit ein. Vier Beispiele beleuchten ihr Engagement.

Likrat für Schulen

Wenn Yael Bloch eine Schulklasse betritt, lautet oft die erste Frage: «Wo ist jetzt die Jüdin?» Viele Schüler:innen haben eine klare Vorstellung davon, wie Jüdinnen und Juden aussehen und wie sie sind. Doch dann sehen sie Yael, modisch gekleidet, mit einem herzlichen Lachen und viel Humor.

Die 21-Jährige engagiert sich seit gut zehn Jahren beim Dialogprogramm Likrat für Schulen und ist überzeugt: «Antisemitismus entsteht häufig aus Unwissenheit.» Likrat will genau hier ansetzen – bei der Prävention. Das Programm verfolgt dabei einen Peer-to-Peer-Ansatz: Jüdische Jugendliche besuchen Schulen und sprechen mit Gleichaltrigen auf Augenhöhe über ihre Religion. Sie geben persönliche Einblicke, erzählen vom Sabbat und beantworten Fragen wie: «Darfst du Musik hören und Fortnite spielen?» So wollen sie Vorurteile abbauen und gegenseitiges Verständnis fördern.

Am Pädagogischen Hochschulinstitut NMS in Bern wird den Studierenden das Likrat-Konzept jeweils im Modul Religionswissenschaften vorgestellt. Modulverantwortliche Maria Bänziger sieht das Programm als wertvollen ersten Schritt: «Wenn man sich kennenlernt, lassen sich Vorurteile abbauen.» Doch in einem zweiten Schritt wünscht sie sich mehr Hilfestellungen. Lehrpersonen sollen wissen, was zu tun ist, wenn es zu religiöser Diskriminierung kommt. Noch wichtiger seien aber Ideen und Materialien, um das Thema vorgängig im Unterricht zu behandeln. So komme es im besten Fall gar nicht erst zu solchen Vorfällen.

Die Studentinnen Amelia Westemeier und Svenja Straub belegen das Modul Religionswissenschaften und sind von Likrat begeistert: «Eine Bereicherung», nennt es Westemeier. Straub ergänzt, dass an ländlichen Schulen oft die Berührungspunkte mit dem Judentum fehlen. Deshalb sei eine sorgfältige Vorbereitung dort besonders wichtig. Je nach Klasse müsse individuell geprüft werden, ob und wie sich das Konzept sinnvoll umsetzen lasse.

Seit 2002 bringt Likrat jährlich über 3’000 Schüler:innen in der Schweiz mit jüdischen Jugendlichen ins Gespräch. Und Yael Bloch sagt: «Ich hoffe, dass die Schüler:innen nach einer Likrat-Begegnung bei Jüdinnen und Juden nicht nur an den Zweiten Weltkrieg denken. Stattdessen soll ihnen eine lustige Anekdote in Erinnerung bleiben oder der Eindruck, dass das Judentum eine lebendige Religion ist. Und dass sie erkennen: Wir sind Menschen wie sie.»

Jüdisches Museum der Schweiz

Manche Menschen verbinden Museen mit der Vorstellung von verstaubten Vitrinen, langen Erklärtexten und andächtiger Stille. Aber was, wenn ein Museum mehr kann? Wenn es ein Ort wird, an dem Perspektiven sich verändern? Sarah-Maria Hebeisen arbeitet im Jüdischen Museum der Schweiz und weiss: Wer jüdische Geschichte und Kultur versteht, begegnet Jüdinnen und Juden anders. Im Video erklärt sie, warum gerade Führungen durchs Museum im Kampf gegen den Antisemitismus wertvoll sind.

Politische Forderung der Jungen Mitte

Die Junge Mitte macht sich, wie andere Parteien, seit langem stark gegen Antisemitismus. Für die bürgerliche Jungpartei sei es von zentraler Bedeutung, sich klar gegen jeglichen Extremismus zu positionieren, denn: «Antisemitismus ist etwas, das in der gesamten Gesellschaft schlummert, nicht nur links oder rechts.», sagt Marc Rüdisüli, Präsident der Jungen Mitte.

Aufgrund der ansteigenden antisemitischen Vorfälle in der Schweiz hat die Junge Mitte ihre jüngste Forderung lanciert: Sie wollen, dass alle Schüler:innen und angehenden Lehrpersonen in der Schweiz verpflichtend eine Holocaust-Gedenkstätte besuchen müssen. «Es fördert Empathie und ein tieferes Geschichtsverständnis. Je mehr Zeit vergeht, desto wichtiger wird es, diese Empathie bewusst zu stärken. Heute gibt es kaum mehr Überlebende des Holocausts, die persönlich erzählen können, was damals passiert ist.», sagt Rüdisüli. Besonders besorgt ist er über das fehlende Geschichtsbewusstsein, gerade bei jungen Menschen.

Auch ein schweizweites Verbot von Hasssymbolen, wie dem Hakenkreuz, steht auf der Agenda der Jungpartei. «In der Schweiz dürfen wir keinen mit Tabakwerbung bedruckten Sonnenschirm aufstellen, aber einen mit einem Hakenkreuz wäre kein Problem. Das ist doch absurd.», kritisiert Rüdisüli.

Da sich immer mehr antisemitische Vorfälle auch im Netz ereignen, plädiert die Junge Mitte für eine stärkere Kontrolle von Hassrede, besonders in sozialen Medien. Nur so könne man den Hass und die Hetze im Internet wirksam eindämmen, meint der Präsident, denn «Hass ist keine Meinung, sondern Hass.»

Die Jungpartei hat die Forderung erst kürzlich lanciert. Gespräche mit anderen Parteien stehen daher noch aus. Doch Marc Rüdisüli sieht Potenzial: Viele Schulen mit engagierten Lehrpersonen würden bereits freiwillig Projekte umsetzen, etwa Holocaust-Gedenkstättenbesuche. Wenn dieses Bewusstsein vorhanden sei, wären gesetzliche Vorgaben nicht zwingend nötig.

Queers gegen Antisemitismus

Prides – das sind bunte, laute und solidarische Veranstaltungen. Für viele. Doch was passiert, wenn genau dort Ausgrenzung stattfindet? Wenn queere Räume nicht mehr für alle sicher sind? Rolf Stürm hat genau das erlebt und ist aktiv geworden. Er gründete den Verein Queers gegen Antisemitismus, der sich gegen Judenhass in der queeren Szene einsetzt.

Meinungsumfrage

Schon immer gehörte das Schreiben zu ihren grössten Leidenschaften. Während andere in der Schule Aufsätze lieber vermieden, waren sie für sie das absolute Highlight. Geschichten zu erzählen, in Themen einzutauchen und dabei ständig Neues zu entdecken, erfüllt sie bis heute.