Cervelatsalat zum Geburtstag: polnische Soldaten in Winterthur

Während des Zweiten Weltkriegs finden tausende polnische Soldaten Schutz in der neutralen Schweiz. In Winterthur unter anderem können sie in Sicherheit leben und ihr Studium im eigens dafür eingerichteten Hochschullager fortsetzen. Ein Neuanfang, der von Gastfreundschaft aber auch strengen Regelungen geprägt ist.

Autor: Henry Eberhard

Titelbild: Auf dem Friedhof in Wiesendangen erinnert ein Denkmal, erbaut von Romuald Polachowski, an die polnischen Internieren Bild: Henry Eberhard

Es ist mitten in der Nacht, als der polnische Architekt und Lehrer Jan Sawka spurlos aus Winterthur verschwindet. Zurück lässt er einige Zeichnungen, doch ansonsten ist es, als wäre Sawka nie da gewesen. Niemand weiss, wohin der Mann verschwunden ist, bis Monate später sein Name an einem ganz anderen Schauplatz auftaucht: bei der Landung der Alliierten in der Normandie. Am 6. Juni 1944, dem berühmten D-Day, kämpft Sawka in Frankreich gegen die deutsche Besatzung. Was ihn dazu getrieben hat, das sichere neue zu Hause in Winterthur zu verlassen, um an der Front zu kämpfen, ist unklar. So schildert es Journalist Dominik Landwehr in seiner Recherche, gestützt auf Zeitzeugenberichte und Archivmaterial. Sawka war jedoch nur einer von vielen Polen, die zur Zeit des zweiten Weltkriegs Zuflucht in der Schweiz finden.

Vom Schlachtfeld in die Schweiz

Als Frankreich im Sommer 1940 im Kampf gegen die Wehrmacht kapituliert, flüchten tausende Soldaten in die neutrale Schweiz. Darunter sind auch 13’000 polnische Soldaten, die sich nach der polnischen Niederlage 1939 Frankreich anschlossen. In der Schweiz werden sie interniert, legen also ihre Waffen und Munition nieder, um die Neutralität der Schweiz zu wahren. Sie dürfen bleiben, erhalten Schutz und werden in verschiedenen Internierungslagern in der Schweiz untergebracht.

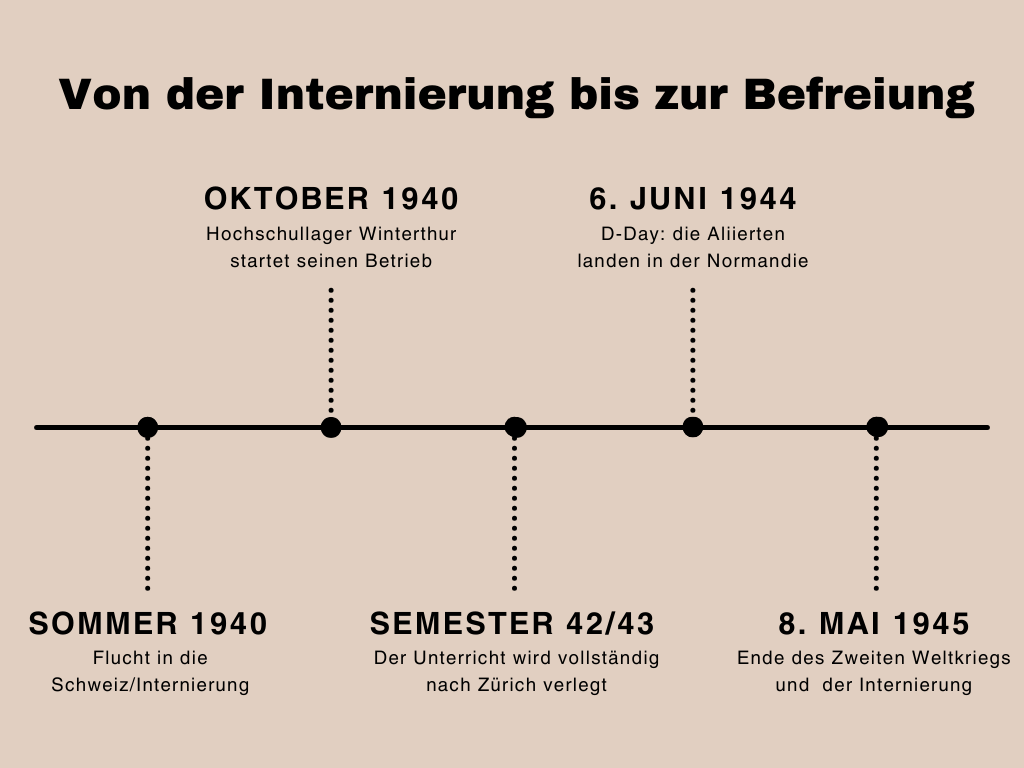

Timeline 1940-1945: Erstellt von Henry Eberhard, Quelle: Winterthur Glossar

Studieren statt marschieren

Nicht wenige der polnischen Soldaten studierten in ihrer Heimat und mussten ihr Studium unterbrechen, um in den Krieg zu ziehen. In der Schweiz werden deshalb mehrere sogenannte Hochschullager eingerichtet, in denen die Internierten ihre Bildung fortsetzen können. Auch in Winterthur wird ein solches Hochschullager eingerichtet, wie das Winterthur Glossar schreibt. In der Bildungseinrichtung können die jungen Soldaten Kurse in Architektur, Ingenieurwesen, Elektrotechnik, Human- und Veterinärmedizin und vielen anderen Fächern belegen. Für den Unterricht finden sich die Studenten zu Beginn unter anderem im Technikum, der Kantonsschule, dem Rathaus und dem Gewerbemuseum wieder. Später dürfen sie dann nach Zürich an die Universität und die ETH (Eidgenössische Technische Hochschule).

Zum Ende des Krieges werden den polnischen Studenten ihre Diplome überreicht. In einem Instagram Post erinnert das Polenmuseum, welches sich stark mit der Aufarbeitung des Themas befasst, an die 419 polnischen Studenten in Winterthur, von denen 90 das Studium in Winterthur abschlossen und 59 einen Doktortitel erlangten.

Winterthur als neues zu Hause

Die Studenten des Hochschullagers in Winterthur werden bei privaten Gastgeberinnen und Gastgebern untergebracht. Die Schweizerinnen und Schweizer kommen gut mit den polnischen Internierten aus und nehmen sie herzlich auf. «Anfangs hatte ich ein Zimmer in der Winterthurer Altstadt», sagt Edward Krolak, ein ehemaliger polnischer Internierter, gegenüber Marie-Isabelle Bill in ihrem Buch «Interniert». Seine Gastmutter – eine Berner Köchin – meint es gut mit ihm. So steht nicht selten, wenn der Pole nach dem Mittagessen sein Zimmer betritt, ein Teller Suppe auf dem Tisch. «Und zum Geburtstag bekam ich einen Cervelatsalat mit Brot. Das war einfach himmlisch.»

Wenn sie Ferien von ihren Studien haben, müssen die Internierten arbeiten – im Strassenbau oder der Landwirtschaft. Ihre Freizeit verbringen die Studenten oft in der Altstadt, wo ihnen dafür Räume zur Verfügung gestellt werden. Bilder aus dieser Zeit zeigen, dass sie dort Schach spielen, sich künstlerischen Tätigkeiten hingeben oder einfach nur beisammen sind.

Der orange Befehl: wenn Liebe verboten ist

Der Kontakt zwischen der Schweizer Bevölkerung und den polnischen Soldaten ist jedoch nicht gerne gesehen. Eine Verordnung aus dem Jahr 1941 soll das regeln: der orange Befehl. Auf orangem Papier gedruckt, wird der Kontakt zwischen der Bevölkerung und den Polen untersagt. Wer das umgehen will, braucht eine Bewilligung. Die Schweizerinnen und Schweizer dürfen ihren polnischen Freunden auch keine Unterstützung in Form von zum Beispiel Geld, Fahrkarten oder Lebensmitteln anbieten. Jegliche Beziehungen sind untersagt – vor allen Dingen Liebesbeziehungen. «Den Internierten ist die Eingehung einer Ehe nicht gestattet. Es sind daher auch alle auf eine solche hinziehenden Beziehungen mit Internierten untersagt», heisst es im orangen Befehl.

Doch viele Liebenden lassen sich von einem Stück orangen Papier nicht aufhalten. Trotz des Verbots gehen Schweizerinnen immer wieder Liebesbeziehungen mit polnischen Soldaten ein und nicht selten heiraten sie sogar. Das hat jedoch zur Folge, dass die Schweizerinnen ihre Staatsbürgerschaft aufgeben müssen.

So verläuft auch die Geschichte von Romuald Polachowskis Eltern. Der ehemalige Bildhauer beschäftigt sich heute noch viel mit dem Schicksal seiner Familie. Es ist ihm ein grosses Anliegen, dass die Geschichte der polnischen Internierten nicht in Vergessenheit gerät.

«Vergeben, ja – vergessen, nie“

Über 30 Gedenktafeln hat Bildhauer Romuald Polachowski in der ganzen Schweiz errichtet – im Andenken an die polnischen Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz interniert wurden. Einer von ihnen war sein Vater Pawel.

Als Romuald Polachowski seine Familiengeschichte beschreibt, klingen seine Worte wie aus einem Geschichtsbuch. Während des Zweiten Weltkrieges flüchteten rund 13’000 polnische Soldaten in die Schweiz, wo sie interniert wurden – darunter auch Polachowskis Vater Pawel, der fortan in Matzingen lebte.

Den Internierten wurde in der Schweiz zwar Schutz geboten, doch sie wurden nicht gleichbehandelt wie die Schweizer. In den Ausgang durften sie mit Schweizerinnen und Schweizern nicht. Doch Polachowskis Vater wusste sich zu helfen. So lieh er eine Uniform aus und gab sich als Schweizer Soldat. «In der Deutschschweiz gab er sich bei Kontrollen als Westschweizer aus und umgekehrt», sagt Polachowski. Im Ausgang verliebte er sich in Agatha Schwager – Romuald Polachowskis Mutter. Eine Verbindung, die nicht gerne gesehen wurde. Sie mussten sich weiterhin verstecken oder verkleiden. Trotz aller Vorsicht wurde Pawel eines Tages entdeckt und für zehn Tage im Gefängnis in Frauenfeld inhaftiert. «Es ist verrückt, darüber nachzudenken, dass er ins Gefängnis kam, nur weil er sich mit seiner Freundin traf», sagt Polachowski.

Mit dem Ende des Kriegs hatte auch das Versteckspiel der Liebenden ein Ende. Sie heirateten am 8. Mai 1945, dem Tag der deutschen Kapitulation. Mit der Heirat verlor Mutter Agatha jedoch ihre Schweizer Staatsbürgerschaft.

Kindheit unter dem Kommunismus

Noch am Tag der Hochzeit 1945 wanderte das Ehepaar aus – zuerst nach Mülhausen im Elsass, später nach Polen, nach Zlołow. Dort kam Romuald Polachowski zur Welt. An seine Kindheit in Polen hat er nicht nur gute Erinnerungen. «Jeden Morgen mussten wir im Laufschritt auf den Schulhof, wo die kommunistische Fahne gehisst wurde», erinnert er sich. «Wir mussten russische Lieder auswendig lernen, die wir noch nicht einmal verstanden.» Ausserdem war die Schulzeit geprägt von regelmässigen Besuchen im Konzentrationslager Auschwitz, begleitet mit Sätzen wie: «Seht, was die Deutschen angerichtet haben.» Eine schmerzliche, aber dennoch wichtige Erfahrung, wie Polachowski findet. «Das sollte man mit Schweizer Schulklassen auch viel mehr machen.»

Später kehrte die Familie in die Schweiz zurück – doch der Neuanfang war schwierig. «Ich sprach kaum Deutsch», erinnert sich Polachowski. In Polen war es seiner Mutter verboten gewesen, Deutsch oder Schweizerdeutsch zu sprechen. In der Schule wurde er wegen seiner Herkunft verspottet: «Dummer Saupolack», hiess es. Für den jungen Polachowski waren die Beschimpfungen jedoch ein Antrieb, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und sie weiterzugeben. «Ich wollte die Geschichte der Polen erklären.» Und er wollte zeigen, dass das Land Polen existiert – auch wenn es historisch dreimal ausradiert wurde.

Gegen das Vergessen werden

Der Wunsch, die Geschichte der eigenen Vorfahren aufzuarbeiten, war fortan ein fester Teil seines Lebens. Eigentlich wollte er Grafiker werden, doch man traute ihm, dem Polen, die Ausbildung nicht zu. «Wer weiss, ob der nicht wieder auswandert», habe es geheissen. Also wurde er – wie sein Vater – Bildhauer, lernte in der Werkstatt und an der Kunstgewerbeschule St. Gallen. Über 30 Denkmäler hat er bis heute geschaffen, viele davon gemeinsam mit seinem Vater: in Wiesendangen, Matzingen, Lommis, Freiburg, Solothurn oder Biel. Sie erinnern an das Schicksal der polnischen Internierten in der Schweiz – und an den zweiten Weltkrieg. Für letzteres findet Polachowski klare Worte: «Vergeben, ja – vergessen, nie.» Heute ist der 75-Jährige pensioniert und hat sein Geschäft in Guntershausen verkauft.

Für Polachowski ist Erinnerungsarbeit eine gesellschaftliche Aufgabe: «Ich finde, man sollte solche Geschichten erzählen – gerade um zu zeigen, dass Demokratie und Freiheit nicht selbstverständlich sind. Man muss sie verteidigen.» Er kritisiert, dass in Schweizer Schulen zu wenig über die Rolle des Landes im Zweiten Weltkrieg gesprochen werde. «In der Schule lernen die Kinder, dass die Schweiz neutral war und mehr nicht», so Polachowski. Es ist ihm ein Anliegen, dass sich das ändert und vor allem, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.

Das Erbe der polnischen Internierten

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 endet auch die Zeit der Internierung. Viele polnische Soldaten verlassen die Schweiz – manche kehren heim, andere versuchen einen Neuanfang in einem anderen Land. Jan Sawka überlebt den D-Day und sucht sein Glück in den Vereinigten Staaten, wo er 2012 verstirbt. Von ihm bleiben in Winterthur nur Karikaturen zurück. Doch sie sind nicht das Einzige, was heute noch an die polnischen Soldaten in Winterthur erinnert. Denkmäler beim Gewerbemuseum oder dem Friedhof Rosenberg zeugen von der Zeit, in der die Polen über die Strassen Winterthurs liefen.

In der Sammlung Winterthur befindet sich ein besonderes Zeitzeugnis: ein Fotobuch, das den Alltag polnischer Internierter in der Schweiz festhält. Die noch gut erhaltenen Schwarz-Weiss-Aufnahmen stammen von dem polnischen Offizier Leszek Bialy und geben einen eindrucksvollen Einblick in das Leben der Internierten während des Zweiten Weltkriegs

80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind die meisten Zeitzeugen verstorben. Umso wichtiger werden sichtbare Spuren der Vergangenheit, damit die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.

Henry Eberhard studiert Kommunikation mit Vertiefung Journalismus an der ZHAW. Erste journalistische Erfahrungen sammelte er bereits vor dem Studium. Seine Leidenschaft ist es, sich kreativ auszuleben – sei dies durch das Schreiben, Fotografieren oder andere Kunstformen.