Allein unter Vielen – wie Timeleft der Grossstadteinsamkeit begegnen will

Grossstädte sind laut, dicht, belebt. Und trotzdem fühlen sich viele Menschen allein. Die Plattform Timeleft bringt jeden Mittwochabend sechs Fremde an einen Tisch – eine mögliche Antwort auf die stille Epidemie der Einsamkeit?

Autorin: Laura Marta

Titelbild: Grossstädte gelten als Inbegriff der Freiheit: Niemand kennt einen, niemand schaut hin. Alles ist möglich. Doch genau das kann zu Isolation führen. (Bildquelle: ChatGPT/Laura Marta)

Zürich, 19 Uhr. In der grössten Schweizer Stadt leben über 430’000 Menschen. Die Trams sind voll, die Strassen auch. Und doch: Laut einer Studie des Bundesamts für Statistik fühlt sich jede dritte Person hierzulande oft oder manchmal einsam – vor allem junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahren.

Die Grossstadt, einst Inbegriff endloser (sozialer) Möglichkeiten, wird für viele zum paradoxen Ort: Voller Begegnungen, aber ohne echte Verbindung. Kontakte gibt es im Überfluss – doch häufig fehlt Tiefe. Bekannte statt Freund:innen. Kolleg:innen statt Gemeinschaft.

Gemeinsam einsam

(Bild: Forbes bearbeitet: Laura Marta)

2020 entstand mit Timeleft ein Projekt, das dort ansetzt, wo viele die grösste Leerstelle spüren – beim Machen neuer Bekanntschaften. Das Konzept: Sechs Fremde treffen sich zu einem Abendessen, ganz ohne Erwartungen. Denn Timeleft ist keine Dating-App.

Die Idee stammt vom Pariser Unternehmer Maxime Barbier. Zunächst seien Investor:innen skeptisch gewesen, wie der 38-Jährige gegenüber Temy.co sagt. Drei Jahre später konnte er die ersten Abendessen in Lissabon organisieren. Inzwischen ist die Plattform in 60 Ländern und mehr als 300 Städten aktiv – seit Februar 2024 auch in Zürich, Lausanne und Genf.

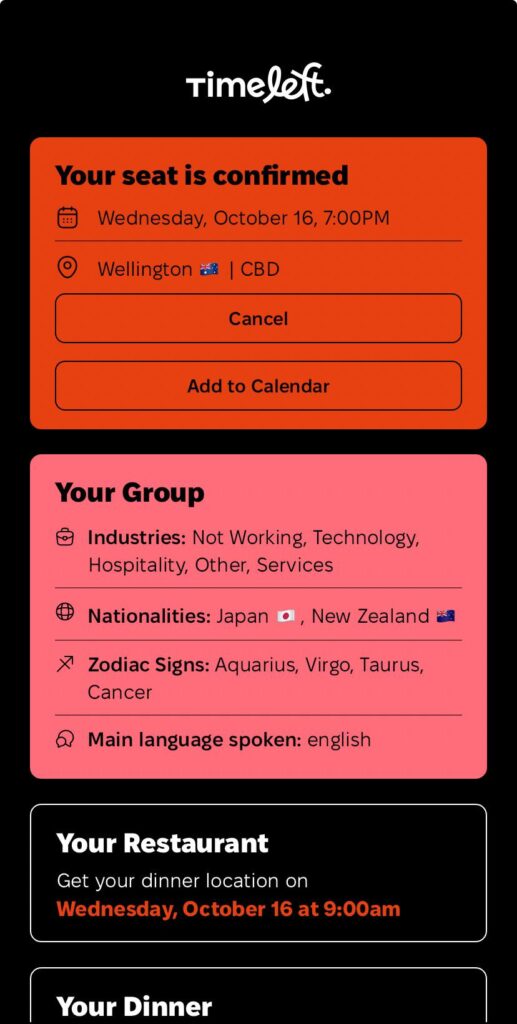

Wer teilnehmen will, meldet sich online an. Über einen Fragebogen tastet sich der Algorithmus an die Persönlichkeit heran: Arthouse-Film oder Blockbuster? Intelligent oder lustig? Wie wichtig ist Spiritualität? Ist politisch unkorrekter Humor okay?

Freund:innen finden für 17.99 Franken?

«Soziale Teilhabe hat in vielen Dingen ein Preisschild – das ist ein wichtiger Faktor, wenn wir über Einsamkeit sprechen», sagt Dr. Christina Röcke, Co-Direktorin des UZH Healthy Longevity Center. So auch bei Timeleft: Teilnehmer:innen wählen zwischen diversen Monatsabos (22-70 Franken) oder einem Einzelticket (17.99 Franken). Ein kleiner Luxus, den sich nicht alle leisten können. App-Betreiber:innen behaupten, dass 78 Prozent der Teilnehmenden zu den Spitzenverdiener:innen zählen, so die Süddeutsche Zeitung. Das Ziel für 2025: Laut Barbiers Blog 25 Mio € Umsatz pro Monat.

Die Gruppen treffen sich jeweils mittwochs um 19:00 und bestehen meist aus vier Frauen und zwei Männern – laut Website ist die Plattform besonders bei Frauen beliebt. (Andere Geschlechter werden nicht genannt. Die Option “nonbinär” gibt es beim Anmelden). Der Altersunterschied soll fünf bis sieben Jahre nicht überschreiten.

Die genaue Adresse des Restaurants wird am Mittwochmorgen bekanntgegeben. Gastgeber:innen oder Moderation gibt es keine. Nur Essen und einige Warm-up-Fragen auf der App. Diese sind so gewählt, dass sie Gespräche anregen– etwa: «Welches Tier wärst du?» oder «Worüber hast du zuletzt deine Meinung geändert?». Am Ende des Abends wird individuell bezahlt.

Ein Reddit-Nutzer aus Zürich beschreibt seine Erfahrung so: «Ich war bei zehn Timeleft-Dinners. Es ist schön, einfach rauszukommen und Gesellschaft zu haben.» Manchmal spiele der Algorithmus etwas verrückt, schreibt er – aber insgesamt finde er das Konzept spannend: «Man trifft Leute, denen man sonst nie begegnet wäre. Nicht immer entstehen daraus Freundschaften. Aber ich geniesse die Abende trotzdem – schon allein, um neue Restaurants zu entdecken.»

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Ein anderer Reddit-Nutzer berichtet von organisatorischen Problemen: «Ich habe für das Dinner bezahlt und erwartet, rechtzeitig die Informationen zum Restaurant zu bekommen. Zwei Stunden vor Beginn wusste ich immer noch nicht, wo das Treffen stattfinden sollte. Am Ende musste ich meine Buchung stornieren – das Geld war verloren.»

IRL is the new black

Einsamkeit in der Grossstadt ist kein neues Phänomen – aber ein wachsendes. Sie tarnt sich gut: als Unverbindlichkeit, als Unabhängigkeit, als digitale Dauervernetzung.

Wer nicht aktiv nach Verbindung sucht, verliert sich leicht in der Masse – obwohl (oder weil?) wir ständig erreichbar sind. Denn es ist paradox: Wenn man theoretisch jederzeit mit allen kommunizieren könnte, braucht es weniger aktive Verabredungen. Genau in dieser Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz entsteht eine neue Form der Einsamkeit. Freundschaften scheitern an vollen Kalendern, Dates an Algorithmen.

Timeleft ist Teil einer wachsenden Bewegung: Digital Detox, Urban Retreats, Slow Living – Schlagworte, die zeigen, wie ausgeprägt unser Wunsch nach echter Nähe ist.

Die Plattform steht nicht allein mit ihrer Idee. Auch andere Formate versuchen, Begegnungen jenseits von Oberflächlichkeiten zu ermöglichen. Speed Dating Events wie Action Liaison stehen zum ersten Mal seit den 90ern wieder hoch im Kurs. Die Schweizer Dating-Plattform noii verzichtet aufs Swipen – stattdessen trifft man sich an einem der Live-Events oder per Video-Speed-Dating. Das Ziel: Weniger Überforderung durch eine endlose Auswahl – dafür mehr Echtheit.

Formate, die reale Begegnungen fördern, treffen offenbar einen Nerv – egal, ob es um Platonisches oder Partner:innensuche geht.

«Die Einsamkeits-Studie» auf einen Blick: Das ist die Schweizer Einsamkeit…

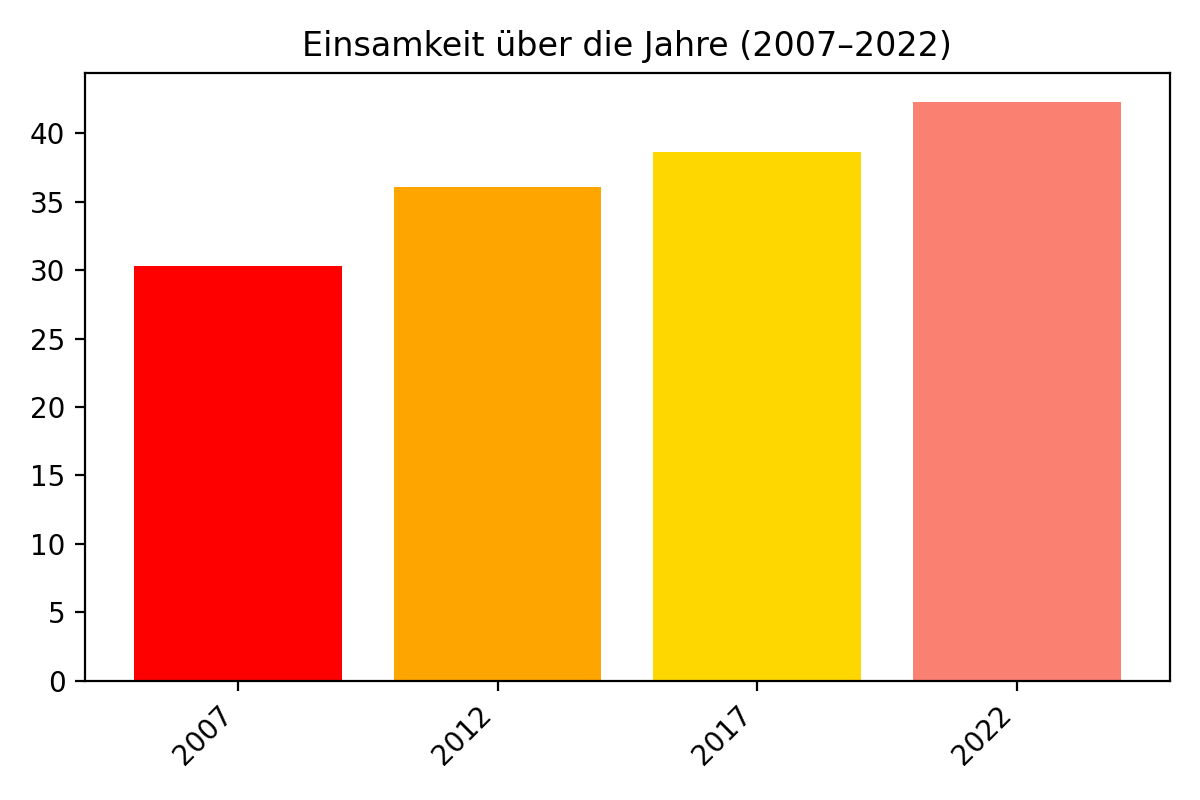

- ..im laufe der Jahre

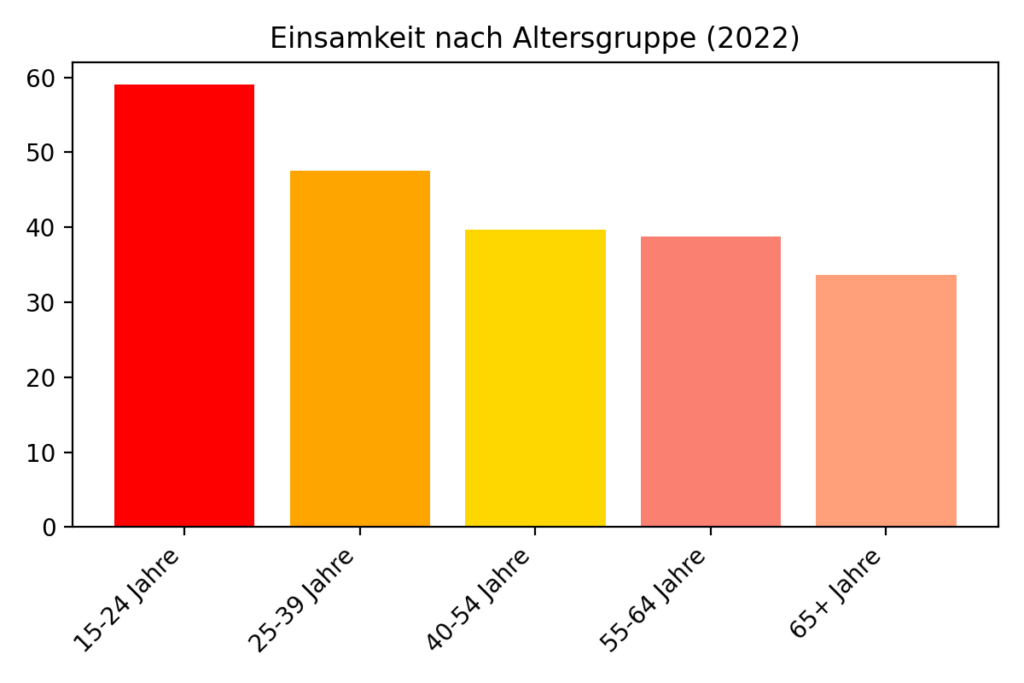

- …nach Altersgruppen

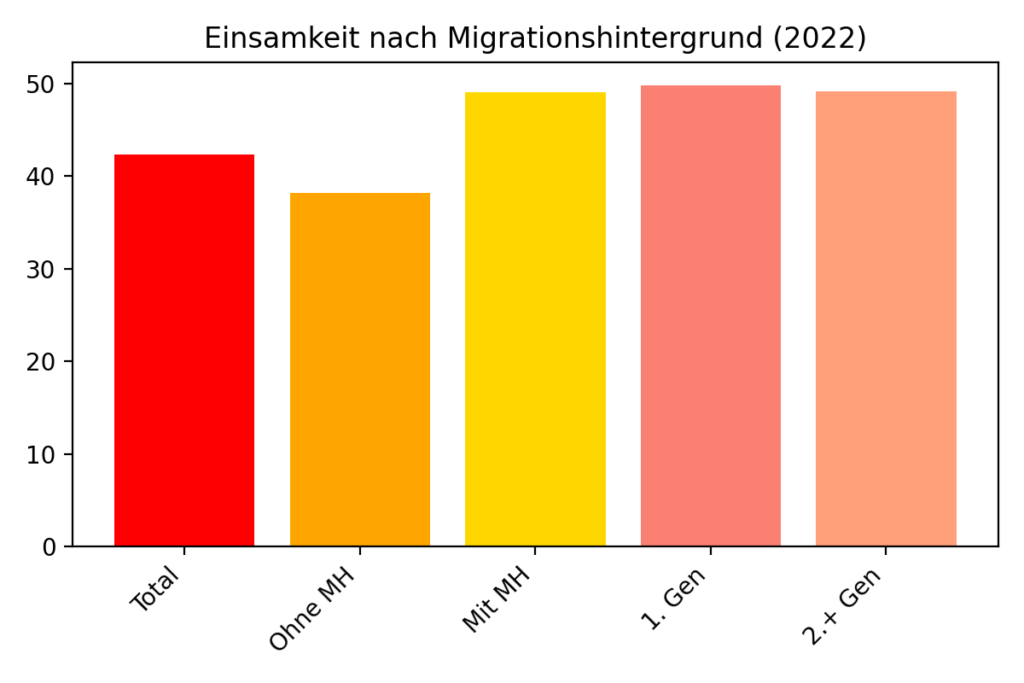

- ….nach Migrationshintergrund

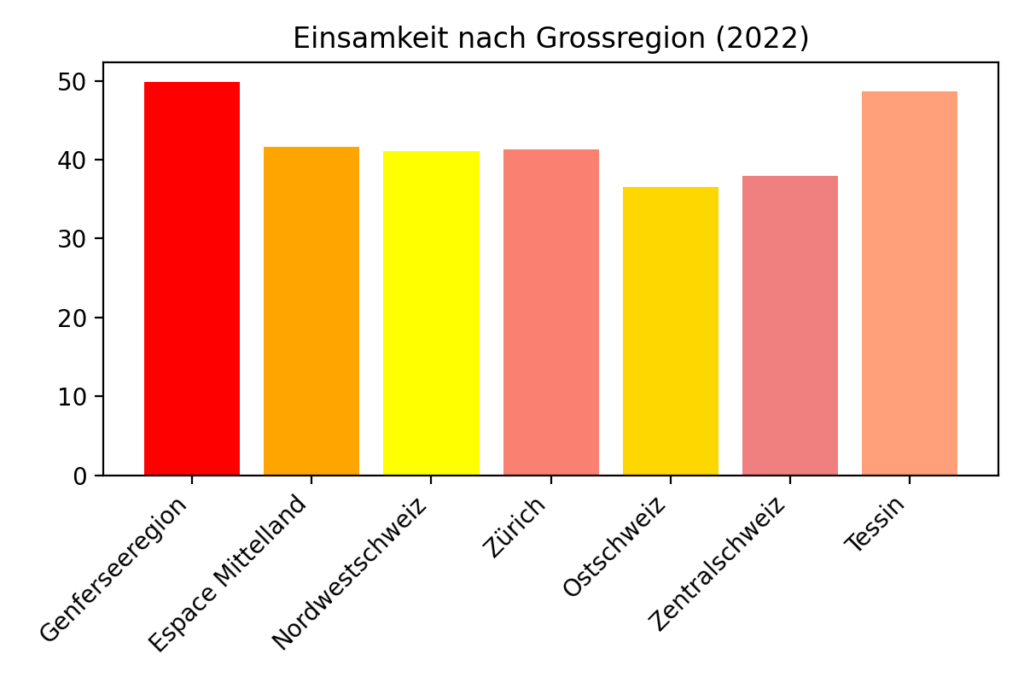

- …nach Grossregion

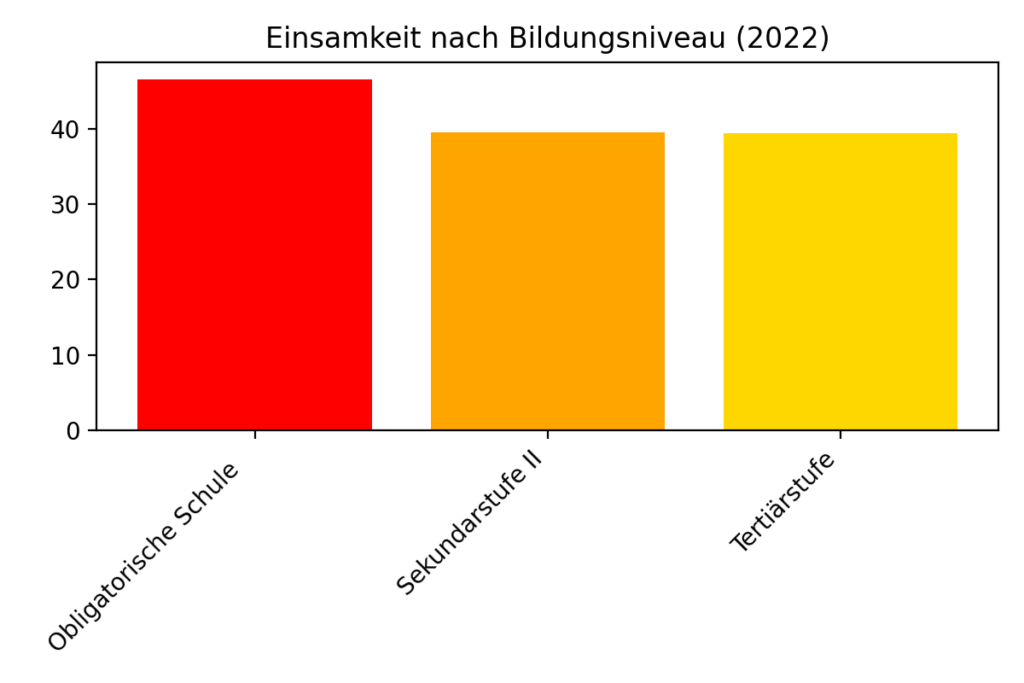

- …nach Bildungsniiveau

- Und das sagen die Zahlen aus

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Zwischen 2007 und 2022 ist der Anteil der Personen in der Schweiz, die sich manchmal oder oft einsam fühlen, deutlich gestiegen – von 30.3 % im Jahr 2007 auf 42 % im Jahr 2022. Besonders betroffen sind junge Menschen: 2022 berichteten 59 % der 15- bis 24-Jährigen von Einsamkeit, danach fällt der Anteil kontinuierlich ab und erreicht bei den über 65-Jährigen 33,7 %. Menschen mit Migrationshintergrund erleben Einsamkeit häufiger als solche ohne: 49 % gegenüber 38 %. Auch regionale Unterschiede sind sichtbar: In der Genferseeregion (50 %) und im Tessin (49 %) ist Einsamkeit stärker verbreitet als etwa in der Ostschweiz (37 %) oder Zentralschweiz (38 %). Schliesslich zeigt sich, dass Personen mit tieferem Bildungsniveau öfter von Einsamkeit betroffen sind (47 % bei obligatorischer Schule) als Menschen mit höherer Bildung (je rund 39 % bei Sekundarstufe II und Tertiärstufe).

Daten von: BFS Grafiken von: Laura Marta erstellt mit Julius AI

Braucht es nur einen Tisch?

Timeleft verspricht keine Freundschaften. Nur eine Gelegenheit, das selten Gewordene zu üben: zuhören, aushalten, neugierig bleiben. Manchmal entsteht daraus ein gutes Gespräch. Manchmal ein kurzer Moment des Verstanden-Werdens. Und manchmal auch nichts und auch das ist erlaubt. «Für einige kann ein Abendessen mit Fremden bereits das Gefühl sozialer Verbundenheit stärken – auch wenn daraus keine Freundschaften entstehen», so Röcke. Gleichzeitig reiche ein solches Angebot meist nicht aus, um jenen zu helfen, die bereits stark unter Einsamkeit leiden. «Gerade bei den wirklich Vulnerablen sind oft andere Interventionsformen hilfreicher. Etwa das Trainieren sozialer Kompetenzen oder das Überwinden negativer Denkmuster wie: ‚Ich werde eh nicht gemocht‘.»

Einsamkeit in der Grossstadt – Ursachen und Auswege

Einsamkeit steigt seit Covid-19 weltweit und wurde 2023 von der World Health Organisation (WHO) gar als öffentliches Gesundheitsproblem anerkannt. 2018 war das Vereinigte Königreich das erste Land, das ein eigenes «Staatssekretariat für Einsamkeit» schuf – Aber was kann im Stadtraum dagegen unternommen werden? Bildstrecke: Laura Marta erstellt mit: Canva)

«Der wahre Wert entsteht offline» : Wie Timeleft Schweizer:innen an den Tisch bringt

Im Gespräch mit Aya Tohme, PR-Managerin von Timeleft

Begegnung statt Profilfotos: Seit Februar 2024 lädt das französische Start-up Timeleft auch in der Schweiz zum Abendessen unter Fremden. PR-Managerin Aya Tohme hat schriftlich Fragen beantwortet – zu ersten Erfahrungen, kulturellen Eigenheiten und Sicherheitsbedenken. Bei Letzteren blieb sie vage.

Was war die Inspiration hinter Timeleft?

Gründer Maxime Barbier stellte sich nach dem Verkauf seines letzten Unternehmens eine zentrale Frage: «Was mache ich mit der Zeit, die mir bleibt?» Auf einer Solo-Reise traf er über 100 Menschen zum Kaffee. Dabei fiel ihm auf, wie oft wir nebeneinander herleben. Sein Lösungsvorschlag: Ein gemeinsames Essen als niederschwelliger Rahmen für Gespräche.

Was für Menschen nehmen normalerweise teil?

Hauptsächlich zwei Gruppen: Menschen zwischen 25 und 50, die sich in ihrer Stadt besser vernetzen möchten, sowie Personen, die neu zugezogen sind und Anschluss suchen. Was sie verbindet, ist der Wunsch nach echten Gesprächen – jenseits von Dating-Apps oder Networking-Events.

Wie anpassungsfähig ist das Konzept kulturell?

Das gemeinsame Essen ist ein universelles Ritual. Aber in konservativeren Kontexten achten wir mehr auf Details wie Lautstärke, Geschlechterrollen oder den Umgang mit Privatsphäre.

Was habt ihr über Gruppendynamiken gelernt?

Eine unausgewogene Gruppe kann die Stimmung dämpfen. Deshalb experimentieren wir mit verschiedenen Matching-Kriterien – etwa der Mischung aus Altersgruppen und Persönlichkeitstypen. Das Feedback der Teilnehmenden hilft uns dabei, das System laufend zu verbessern.

Können sich Teilnehmende während des Dinners unauffällig zurückziehen?

Ja. Wer das Dinner verlassen möchte, kann das jederzeit tun – ohne Begründung. Das Wohlbefinden der Teilnehmenden steht an erster Stelle.

Wie stellt Timeleft die Sicherheit der Teilnehmenden sicher?

Alle erhalten vorab klare Verhaltensrichtlinien. Die Restaurants werden sorgfältig ausgewählt – auch in Bezug auf Atmosphäre und Lage. Nach jedem Dinner gibt es eine Feedbackmöglichkeit in der App, inklusive Blockier- und Meldefunktion. Auf Hinweise reagieren wir mit Massnahmen – von Verwarnungen bis zu Ausschlüssen. Unsere Sicherheitsmassnahmen passen wir laufend an lokale Kontexte an.

Welche Mechanismen greifen bei Belästigung, Stalking oder unangemessenem Verhalten?

Neben der Meldefunktion in der App gibt es ein internes Protokoll: Ein geschultes Team bearbeitet jeden Fall je nach Schweregrad. Respektloses Verhalten tolerieren wir nicht.

Gab es bereits Vorfälle?

Einzelne – was bei persönlichen Begegnungen leider nicht völlig auszuschliessen ist. Wir prüfen jeden Fall sorgfältig und ziehen bei Bedarf Fachleute hinzu.

Steht der Anspruch auf menschliche Verbindung nicht im Widerspruch zur Skalierbarkeit einer Plattform?

Tech unterstützt bei der Logistik, hilft bei der Gruppenzusammenstellung und senkt die Einstiegshürden – der wahre Wert entsteht aber offline. Technologie ersetzt keine menschliche Verbindung, kann sie aber ermöglichen.

Plant ihr Transparenzberichte zur Sicherheit – ähnlich wie bei Dating-Apps oder sozialen Netzwerken?

Wir prüfen derzeit, wie wir anonymisierte Statistiken oder Erfahrungsberichte zur Verfügung stellen können – datenschutzkonform und sinnvoll aufbereitet.

Wird Timeleft in der Schweiz anders erlebt als Anderswo?

Das Bedürfnis nach persönlichem Austausch ist überall ähnlich gross, aber es gibt feine kulturelle Unterschiede. Etwa die Vorliebe für frühere Dinnerzeiten hier – gegen 19 Uhr, im Gegensatz zu späteren Zeiten in anderen Ländern.

Gibt es Unterschiede zwischen Zürich und Lausanne?

Leichte. Zürich zieht mehr internationale Berufstätige an, während Lausanne eine stärker bilinguale und studentisch geprägte Community hat.

Wie geht es mit Timeleft in der Schweiz weiter?

Aktuell sind keine weiteren Städte geplant. Denkbar sind aber thematische Formate wie Women-Only-Dinner oder Abende für Expats. Auch „Timeleft Repeat“ ist neu: Teilnehmer:innen können Menschen wieder treffen, die sie bei einem Dinner kennengelernt haben.

Zwei Menschen, ein Format, kein Plan

Was passiert, wenn sechs Fremde zusammen essen? Philipp (23) und Andreina (25) aus Zürich haben Timeleft ausprobiert – und sind mit ganz unterschiedlichen Geschichten nach Hause gegangen.

Quelle: pixabay

Und wie erlebst du Einsamkeit in der Stadt?

Laut dem Bundesamt für Statistik fühlt sich jede dritte Person in der Schweiz zumindest gelegentlich einsam. Wie nimmst du soziale Nähe und Isolation im städtischen Alltag wahr?

Laura Marta studiert Kommunikation mit Vertiefung Journalismus an der ZHAW und liest alles, was ihr in die Hände fällt – am liebsten Texte mit Haltung. Wenn sie nicht gerade Museen durchstreift, auf Letterboxd Filme loggt oder musikalische Perlen für ihre Spotify-Playlists entdeckt, schreibt sie über politische, gesellschaftliche und kulturelle Themen. Aktuell für Coucou – Kulturmagazin Winterthur, das Lamm und ZAKK – das Studimagazin der ZHAW