Bis das letzte Bier über den Tresen geht

Im Moment ist der Zapfhahn im Restaurant Hofstatt noch fleissig in Betrieb. In einigen Monaten dürfte dies jedoch ein Ende haben. Das Lokal fällt einem Neubauprojekt zum Opfer. Ein Fall, der das Schreckgespenst «Beizensterben» einmal mehr in Erinnerung ruft.

Autorin: Caroline Kälin

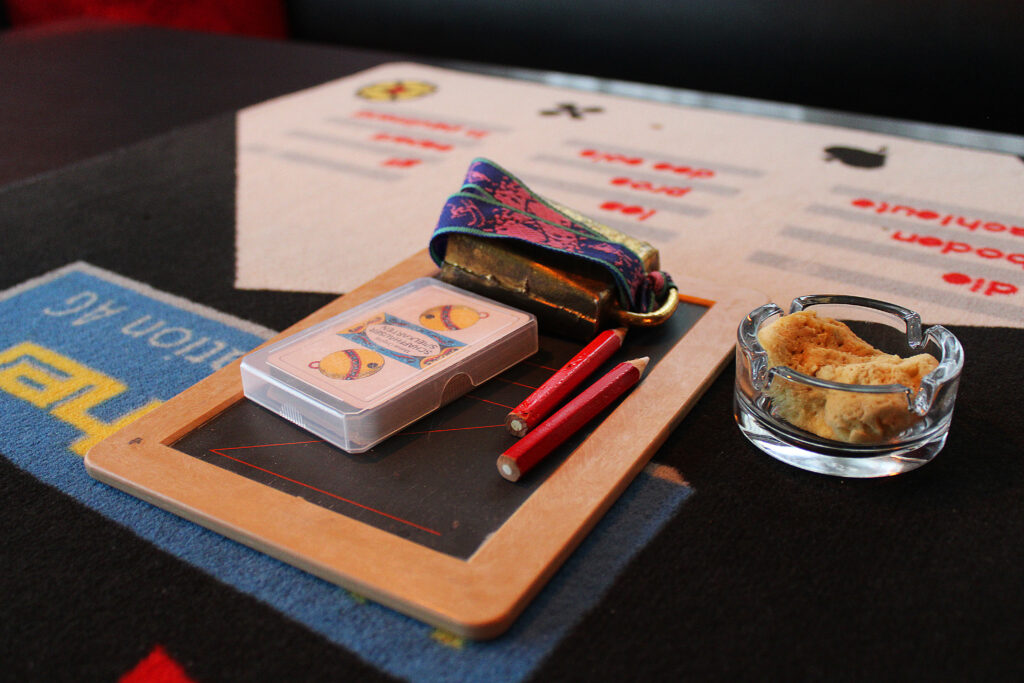

Bild: Wer hier Platz nimmt, teilt ihn meist mit Bier und Zigaretten. Bildquelle: Caroline Kälin

Die Tür des Restaurants Hofstatt in Einsiedeln steht an diesem Morgen weit offen und Wirtin Paula Kälin ist bereits mit den Vorbereitungen für den Tag beschäftigt. Sie füllt den Kühlschrank auf, wischt die Tische ab und stellt die Gläser hinter der Theke in Reih und Glied. Die offene Tür erweckt den Eindruck, dass sie Gäste erwartet, obwohl das Lokal erst gegen 17 Uhr öffnet. Beim Eintreten wird jedoch klar, dass sie nur lüftet. Aus dem Gastraum strömt ein Geruch von kaltem Rauch. Denn trotz ihres Namens ist die Hofstatt weniger ein Restaurant als mehr eine traditionelle Beiz, wo eben noch geraucht wird. Was in einer solchen Beiz nicht fehlen darf, ist der runde Stammtisch. Dort stellt Paula Kälin ihren Kaffee ab und sagt: «Manchmal wollen sich fremde Gruppen an den runden Tisch setzen. Dann erkläre ich ihnen freundlich, dass das nicht geht, weil dieser Platz für Stammgäste reserviert ist.» Dies sei ein ungeschriebenes Gesetz.

Bildquelle: Caroline Kälin

Bildquelle: Caroline Kälin

Es grüsst die Gentrifizierung

Spätestens bei solchen Sätzen wird klar, dass Paula Kälin eine erfahrene Wirtin ist. Die Hofstatt hat sie zwar erst vor fünfeinhalb Jahren von ihrer Vorgängerin Rita Schönbächler übernommen, doch in der Gastronomie ist sie schon deutlich länger tätig. Elf Jahre lang führte sie in Einsiedeln die Ritter Bar, bis das Gebäude 2013 einem Neubau weichen musste. Ein ähnliches Schicksal steht nun auch der Hofstatt bevor. Für das geplante Projekt wurden insgesamt fünf Grundstücke zusammengelegt, darunter auch jenes, auf dem die Hofstatt steht. Neben Gewerbeflächen sollen hier 32 Mietwohnungen entstehen. Schon als Paula Kälin die Hofstatt übernommen hat, hiess es, das Haus sei alt und werde bald abgerissen. «Das habe ich auch gehört, als ich damals die Ritter Bar übernommen habe. Und dann sind noch einmal elf Jahre vergangen. Ich dachte, mit der Hofstatt wird es wohl ebenso laufen.» Doch vor etwa zwei Jahren erhielt die Wirtin einen Anruf von der Immobiliengesellschaft, die sie darüber informierte, dass die Baueingabe nun eingereicht werde. Der Auszug sollte im Herbst 2025 erfolgen. Dank einer Mieterstreckung bleibt die Hofstatt noch bis zur nächsten Fasnacht, also Februar 2026, bestehen.

Dort, wo Gemeinschaft gelebt wird

Bis das Lokal seine Tore endgültig schliessen muss, sitzen Fredi, Kusi und Jérôme weiterhin am Stammtisch. Sie kommen alle regelmässig ins Restaurant Hofstatt. Besonders um soziale Kontakte zu pflegen, sind ihnen die Besuche im Lokal sehr wichtig. Vom geplanten Neubauprojekt lassen sich die drei Männer die gute Stimmung in der Beiz nicht kaputt machen.

Der Hund liegt auf dem Land begraben

Ein neues Lokal zu finden, sei schwierig, sagt Paula Kälin. Die Mietkosten der wenigen verfügbaren Räumlichkeiten seien schlicht zu teuer. «Einige Speiselokale können sich solche Preise vielleicht leisten. Mit einer traditionellen Beiz lässt sich aber nicht genug verdienen», sagt sie. Daher ist sich Kälin sicher, dass in Einsiedeln ein «Beizensterben» im Gange sei.

Gemäss dem nationalen Branchenverband GastroSuisse gibt es in der Schweiz kein flächendeckendes «Gastrosterben». Aus dem Branchenspiegel von 2023 geht ein positives Nettowachstum im Gastgewerbe hervor; es gab zwischen 2017 und 2022 also mehr Neugründungen als Schliessungen. Dies ist zumindest in städtischen Gebieten der Fall. Auf dem Land zeigt sich ein etwas anderes Bild. In vielen Gemeinden hielten sich Neugründungen und Schliessungen die Waage, teils überwogen die Schliessungen sogar. Damit ist das «Gastrosterben» ein lokal begrenztes Phänomen. Zudem ist das «Gastrosterben» nicht gleichbedeutend mit dem «Beizensterben». Eine «Beiz» steht meist für einen traditionellen Betrieb, etwa mit gutbürgerlicher Küche, was nur einen Teil der Schweizer Gastronomielandschaft abbildet. Laut GastroSuisse sind solche Lokale tatsächlich häufiger von Schliessungen betroffen.

«Es ist mehr ein Gäste- statt ein Beizensterben»

Immer mehr traditionelle Lokale verschwinden aus ländlichen Gemeinden. Ein solcher Fall ist das Restaurant Hofstatt in Einsiedeln. Marco Heinzer, Präsident des kantonalen Branchenverbands GastroSchwyz, spricht über die Hintergründe für diese Entwicklung.

Bildquelle: Marco Heinzer (zvg)

Herr Heinzer, kennen Sie den Fall des Restaurants Hofstatt in Einsiedeln? Wie ordnen Sie diesen ein?

Ja, als Einsiedler kenne ich den Fall. Er ist sehr bedauernswert, aber nicht ungewöhnlich. Immer wieder kommt es vor, dass für ein Bauprojekt ältere Gebäude abgerissen werden, darunter auch Gastronomiebetriebe.

Eine Beiz muss weichen, weil das Gebäude einem Neubauprojekt zum Opfer fällt. Ist das ein Einzelfall oder Teil eines grösseren Trends?

Solche Fälle häufen sich. Viele Lokale sind schon jahrzehntelang Teil einer Liegenschaft. Bei einem Neubau wird Gastronomie oft nicht mehr berücksichtigt, da die Infrastruktur teuer und komplex ist. Dazu kommen mögliche Konflikte mit Lärm, etwa wenn sich Wohnungen im gleichen Gebäude befinden. Daher sind andere Nutzungen, wie Ladenlokale, für Eigentümerinnen und Eigentümer attraktiver. Das ist eine wirtschaftliche Abwägung. Dahinter steht der Druck, mit Immobilien möglichst viel Rendite zu erzielen. Folglich sind die Mieten für Gastronomieräume hoch. Dazu kommen Personal- und Betriebskosten. Selbst der Blumenstrauss auf dem Tisch kostet Geld. Diese Kosten müssen gedeckt werden, auch wenn die Gäste nur wenig konsumieren.

Der Verband GastroSuisse spricht von keinem flächendeckenden «Gastrosterben» in der Schweiz. Wie sehen Sie das im Kanton Schwyz?

Gerade in Einsiedeln höre ich oft, es gebe immer weniger Gastronomie. Gleichzeitig gehen die Leute aber auch seltener aus. Das Angebot passt sich diesem Verhalten an. Wenn kaum noch Gäste kommen, entsteht der Eindruck, es brauche das Lokal nicht mehr. Deshalb würde ich den Spiess umdrehen: Es ist oft weniger ein Beizen- als vielmehr ein Gästesterben.

Woran liegt dieses veränderte Konsumverhalten?

Es ist Ausdruck eines breiteren gesellschaftlichen Wandels. Viele Leute gehen lieber gezielt an grosse Events wie Schwing- oder Musikfeste, statt regelmässig ein Restaurant zu besuchen. Das passiert vielleicht einmal im Monat – mehr liegt nicht drin. Die einen haben weniger Zeit, andere spüren die Teuerung. Auch Pensionierte, die früher Stammgäste waren, haben heute oft andere Hobbys als das Bier am Abend. Hinzu kommt ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein. Viele Leute verzichten auf Alkohol.

Wie zeigt sich das im Kanton Schwyz? Gibt es Zahlen?

Konkrete Zahlen zur Schliessungsrate gibt es nicht. Was wir beobachten, ist eine Zunahme der Wechsel unter Wirtinnen und Wirten. In der Branche gehört das zwar dazu, aber im Kanton Schwyz hat sich das in den letzten Jahren verstärkt. Das kommt auch davon, dass es viel Ausdauer braucht, ein Lokal langfristig zu führen, gerade unter den heutigen Bedingungen.

Was müsste passieren, damit traditionelle Beizen überleben können? Gibt es Modelle, die Hoffnung machen?

Es gibt keine Pauschallösung. Jeder Betrieb ist anders. Grundsätzlich muss Gastronomie heute einen «Catch» bieten – ein Erlebnis, das Leute anzieht. Themenabende oder gemeinsame Projekte verschiedener Lokale sind solche Ansätze. Eine Beiz braucht eine Seele, eine Identität, sonst bleibt sie leer.

In Dörfern wie Einsiedeln entscheiden aber oft auch persönliche Sympathien, ob ein Lokal funktioniert. Da nützt manchmal selbst ein gutes Konzept nichts, wenn der Wirt oder die Wirtin nicht ankommt. Entscheidend ist, dass es für die Gäste einen Grund gibt, gerade dieses Lokal zu besuchen.

Wie schätzen Sie die Zukunft des Gastgewerbes im Kanton Schwyz in den nächsten Jahren ein?

Lokale mit guten Wirtinnen und Wirten und einem passenden Konzept werden bestehen. Andere werden verschwinden, aber eine gewisse Gastronomielandschaft wird es immer geben. Selbst wenn Betriebe wie die Hofstatt unter schwierigen Bedingungen aufgeben müssen, entstehen immer wieder neue Ideen. Wer vom Gastro-Virus befallen ist, bleibt dran, das sehe ich immer wieder.

Der enge Kreis sitzt am runden Tisch

Dass Schliessungen von klassischen Beizen besonders oft vorkommen, liegt laut Paula Kälin unter anderem an einem veränderten Konsumverhalten der Gesellschaft – auch wenn es in ihrem Fall um den Abriss des Gebäudes geht. Deutlich wird das auch an den Gästen der Hofstatt, sie sind eine bestimmte Klientel. «Ganz junge Gäste kommen höchstens am Wochenende. Meine Stammgäste sind die älteren Leute», sagt Kälin. Bei diesen seien Lokale wie die Hofstatt noch immer gefragt. Besonders der bereits erwähnte Stammtisch sei beliebt. Paula Kälin sagt: «Man könnte manchmal meinen, es gebe hier nur einen Tisch.» In mehreren Reihen sässen die Leute dann um den runden Tisch. Diese Gäste kennen einander und die Gewohnheiten der anderen. Es gebe beispielsweise eine ältere Frau, die lieber auf der Eckbank statt auf einem Stuhl sitzt. Wenn sie das Lokal betritt, machen die anderen Gäste auf der Bank Platz für sie. Daher sei die Stimmung in der Hofstatt sehr familiär. «Manchmal ist es mit meinen Gästen so lustig, dass ich das Gefühl habe, ich sei selbst im Ausgang – und nicht am Arbeiten», sagt Kälin.

Bildquelle: Caroline Kälin

Noch ist nicht letzte Runde

Dass solche Momente in der Hofstatt bald der Vergangenheit angehören werden, habe sie noch nicht richtig verstanden. Dieser Gedanke sei für sie noch immer surreal und weit weg. Die weisse Fahne will sie als Wirtin jetzt aber noch nicht hissen. Noch hält sie Augen und Ohren nach einem anderen Lokal offen. Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, weiterhin als Wirtin tätig zu sein, würde sie diese sofort ergreifen. Anderenfalls wolle Paula Kälin als Angestellte im Service arbeiten. Über die Zeit nach der Hofstatt scheinen sich auch gewisse Gäste bereits Gedanken gemacht zu haben. Als Erinnerungsstück hätten einige Leute schon Interesse an den Stühlen bekundet. Bis aus solchen Anliegen aber Ernst wird, führt Paula Kälin den Betrieb wie gewohnt weiter und geniesst die verbleibende Zeit. Und kurz bevor sich die Türen der Hofstatt endgültig schliessen, gebe es dann natürlich noch eine «Ustrinkete».

Interessiert am Leben und ausgestattet mit einer „grossen Schnorre“ träumt Caroline Kälin schon seit Kindertagen davon, Journalistin zu werden. Diesem Ziel geht sie in ihrem Studium der Kommunikation und Medien an der ZHAW in Winterthur nach. Nebenbei arbeitet sie als freie Mitarbeiterin beim Einsiedler Anzeiger.