Gefangen im eigenen Körper: Angststörungen bei Frauen

Angst gehört zum Leben, aber wenn sie die Überhand gewinnt, kann sie zur Krankheit werden. Angststörungen sind eine der meistverbreiteten psychischen Krankheiten in der Schweiz, von denen besonders Frauen betroffen sind. So auch die 25-jährige Geraldine Seger.

Autorin: Annatina Schlegel

Titelbild: Vor allem Frauen sind von Angststörungen betroffen (Bildquelle: Adobe Firefly)

Angst, Herzrasen, Atemnot und Schwindel: So fühlte sich Geraldine Segers erste Panikattacke an. Die 25-Jährige fuhr gerade in einen Tunnel hinein, als sie plötzlich Panik bekam. Damals wusste sie noch nicht, wieso ihr Körper so reagierte. Trotzdem handelte sie schnell und fuhr auf den Pannenstreifen hinaus. Im Nachhinein weiss die Studentin, dass das ihre erste Panikattacke war. Wenn solche immer wieder unerwartet auftreten, spricht man von einer Panikstörung. Das ist eine Art der Angststörungen. In der Schweiz sind, gemäss dem Universitätsspital Zürich, 15 bis 20 % aller Schweizer:innen im Laufe ihres Lebens von einer Angststörung betroffen.

Wenn die Angst die Hauptrolle übernimmt

Grundsätzlich ist Angst etwas Wichtiges. Sie ist ein Überlebensinstinkt des Menschen und hilft uns normalerweise dabei, Gefahren zu erkennen. Von einer Angststörung ist dann die Rede, wenn die Angst eine zu grosse Rolle übernimmt und den Alltag einschränkt. Diese Angst wird oft von keiner realen Bedrohung ausgelöst. Trotzdem sind Betroffene in solchen Situationen ihren Gefühlen komplett ausgesetzt.

Genau solche Situationen hat Geraldine Seger auch schon ein paar Mal erlebt. Die junge Frau aus Steinen in Schwyz hat seit mehreren Jahren mit Panikattacken zu kämpfen. Im Video erzählt sie, wie sie damit umgeht und wie die Panikattacken ihren Alltag beeinflussen.

Angststörungen haben viele Gesichter

Wie Geraldine Seger zeigt, sind Angststörungen sehr individuell. Wenn Betroffene plötzliche und unerwartete Panikattacken haben, spricht man von einer Panikstörung. Das ist die Angststörung mit den schlimmsten Auswirkungen, vor allem wenn sie mit der Agoraphobie kombiniert wird. Das ist die Angst vor bestimmten Situationen, wie beispielsweise dem Einkaufen, Bus fahren oder wie bei Geraldine Seger, die Angst vor Tunnels oder anderen geschlossenen Räumen und Situationen. Die Phobophobie ist die Angst vor weiteren Panikattacken. Diese Angst kann dazu führen, dass Betroffene sich immer mehr zurückziehen und bestimmte Situationen sogar ganz meiden. Bei einer langanhaltenden Angst, bei der Betroffene nicht wissen, wovor sie wirklich Angst haben, spricht man von einer generalisierten Angststörung. Die soziale Phobie ist die Angst vor abwertenden Beurteilungen durch andere Menschen. Und dann gibt es noch die einfache Phobie, bei der Betroffene beispielsweise Angst vor Schlangen oder Nadeln haben. Oft kommt es vor, dass mehrere dieser Ängste gleichzeitig auftreten oder dass es Mischformen gibt. Das kann die Diagnose und Behandlung zusätzlich erschweren.

Grafik: Annatina Schlegel, Quelle: aphs.ch, Erstellt mit: Genially

All diese verschiedenen Formen von Angststörungen haben eine Gemeinsamkeit: Frauen sind gemäss dem Universitätsspital Zürich doppelt so gefährdet daran zu erkranken wie Männer. Das bestätigt Thomas Heinsius. Der Leiter der Spezialsprechstunde Angststörungen bei der Integrierten Psychiatrie Winterthur erklärt im folgenden Audiobeitrag, was hinter dieser Auffälligkeit steckt.

Frauen suchen sich schneller professionelle Hilfe

In der Schweiz holen sich 58 % der Frauen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, professionelle Hilfe. Bei den Männern hingegen sind es nur 46 %. Zu diesen Ergebnissen kommt die AXA mit ihrem jährlichen Mind Health Report. Auch Geraldine Seger hat sich nach ihrer ersten Panikattacke direkt an ihre Hausärztin gewendet. Diese war sich schnell sicher, dass die Studentin eine Panikattacke hatte. Trotzdem habe sie ihr dann zur Sicherheit noch Blut abgenommen und sie auf Epilepsie testen lassen.

Bereits im AXA Report vor zwei Jahren war ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern erkennbar: Frauen sind einem grösseren gesellschaftlichen Druck ausgesetzt. So werden die Fähigkeiten von Frauen doppelt so häufig angezweifelt und sie erhalten doppelt so oft unerwünschte Kommentare wie Männer. Betroffene Frauen haben ausserdem fast dreimal so oft ein negatives Körperbild und weisen deutlich tiefere Werte der Selbstakzeptanz und Lebensfreude auf.

Vom Alltag in die Panik

Es gibt verschiedene Faktoren, die zu einer Angststörung führen können. Dazu zählen einschneidende Lebensereignisse in der Vergangenheit, wie beispielsweise traumatische Kindheitserfahrungen, eine Veranlagung der Gene oder körperliche Faktoren, wie ein Ungleichgewicht von bestimmten Botenstoffen im Gehirn. Auch Belastungen aus der Zusammenarbeit oder dem Zusammenwohnen mit anderen Menschen oder Stress, können eine Rolle spielen. Bei Geraldine Seger war es vor allem Stress, der ihre Panikattacken ausgelöst hat, sagt die 25-Jährige rückblickend. „Das ständige hin und her fahren mit dem Auto und dass ich fast keine Zeit mehr für anderes oder mich selbst hatte, hat mich sehr gestresst.“ Sie habe damals am Morgen in Schwyz gearbeitet und am Nachmittag eine Tanzausbildung in Zürich gemacht. Irgendwann sei es dann einfach psychisch und physisch zu viel gewesen.

Bei den spezifischen Phobien wie einer Schlangenphobie gibt es noch einen anderen Faktor. Es wird vermutet, dass diese Ängste erblich verankert sind, als sogenannte Urängste. Das heisst, weit entfernte Vorfahr:innen haben diese Ängste bereits entwickelt, da sie damals noch einen Überlebensvorteil boten. Diese wurden dann über viele Generationen weitergegeben.

Eine frühe Behandlung zählt

So vielfältig wie die Ursachen von Angststörungen sind, so unterschiedlich können auch die Wege aus der Angst sein. Gemäss dem Universitätsspital Zürich werden 70 bis 80 % der Betroffenen wieder gesund. Wichtig dabei ist vor allem, dass Angststörungen möglichst früh behandelt werden. Eine verbreitete Methode ist die kognitive Verhaltenstherapie. Dabei lernen Patient:innen ihre eigenen Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen, zu verstehen und zu ändern. Zusätzlich dazu wird oft mit Beruhigungsübungen wie Atemübungen gearbeitet. Diese kennt auch Geraldine Seger. „Mittlerweile kommt es bei mir nicht mehr zu einer Panikattacke, nur noch zu dem Gefühl davor, aber auch da helfen mir Atemübungen sehr.“

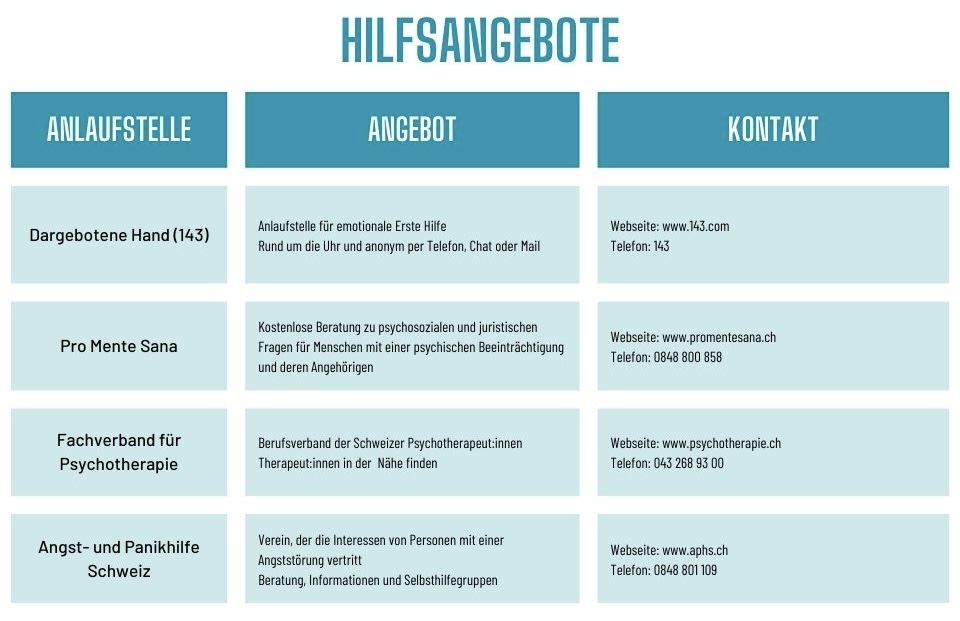

Wenn du selbst unter Angststörungen leidest oder jemanden kennst, der betroffen ist – du bist nicht allein. Diese Stellen in der Schweiz bieten professionelle Unterstützung:

Grafik: Annatina Schlegel, Erstellt mit: Canvas

studiert Kommunikation und Medien mit der Vertiefung Journalismus an der ZHAW in Winterthur. Neben dem Studium arbeitet sie als Freie Mitarbeiterin beim Radio Grischa in Chur.