Nicht nur der Gedanke zählt

Wenn gute Absichten an Grenzen stossen – und warum Gemeinschaft mehr braucht als Initiative.

Autorin Viviane Ammann

Titelbild Viviane Ammann

Vom Bahnhof Bonstetten aus sieht man die orangen Reihenhäuser der Gartensiedlung Bruggenmatt aus dem satten Frühlingsgrün leuchten, wie Früchte in einem kubistischen Stillleben. Wer der schnurgeraden Stallikerstrasse ins Tal folgt, landet nach zehn Minuten Fussweg neben den Gleisen in der katholischen Kirche – dort fand am 16. Mai die 95. Miteigentümerversammlung des besagten Quartiers statt.

Bilder 1 – 4: Szenen aus der Miteigentümerversammlung der Bruggenmatt. Pro Wohnpartie darf bei Abstimmungen ein Stimmzettel bei «dafür» oder «dagegen» aufgestreckt werden.

Bilder: Viviane Ammann

«Er wohnt ja nicht einmal hier!» – der Zwischenruf erntet heftiges Kopfnicken. In einem Nebenraum des modernen Gotteshauses liegt an diesem lauen Freitagabend Spannung in der Dorfluft. Rund 90 Eigentümerpartien, durchschnittlich im Pensionsalter, haben sich an vier langen Tischreihen eingefunden, um direkteste Demokratie auszuüben. Auf der Traktandenliste stehen zwei Anträge, die leidenschaftlich diskutiert werden. Die Abstimmung über den Verbleib eines Siedlungs-Bistro polarisiert.

Das umstrittene Objekt

Der Antragsteller heisst Urs Nigg, ein baldiger Zuzüger. Seit dem 14. März betreibt er jeden Freitag ein Bistro im Gemeinschaftsraum der Bruggenmatt. Nachdem er von einem Verwaltungsmitglied inoffizielles grünes Licht erhalten hatte, schrieb er einen Business-Plan und wurde zum Siedlungsgastronom. Laut dem 63-jährigen Gärtner aus Affoltern am Albis soll sein Non-Profit-Bistro ein offener, generationenübergreifender Treffpunkt sein, ein Ort des Austausches. Trotz vorhandenem Mobiliar besteht er auf einer eigenen Einrichtung – jeden Freitagmorgen stattet er den Raum mit eigenen Möbeln, Dekoration und eigener Kaffeebar aus – ein Prozess, der Stunden dauert und grossen, körperlichen Einsatz erfordert.

Bild 1: Das Bistro im Herzen der Bruggenmatt. Die «Piazza» ist der einzige Begegnungsort der Siedlung. Bild 2: Ein Bistro für alle: Selbst für die Kleinsten gibt’s eine Ecke. Bild 3: Das Mobiliar stammt hauptsächlich aus dem Brockenhaus, auf moderne Zahlungsmethoden muss man jedoch nicht verzichten. Bild 4: Urs Nigg und eine freiwillige Helferin aus der Siedlung

Bilder: Viviane Ammann

Nigg, an der Miteigentümerversammlung als Gast geladen, ersucht Zustimmung in zwei Fällen: Er will sein Mobiliar stehen lassen dürfen und, da das Bistro rote Zahlen schreibt, keine Miete mehr bezahlen. Für Viele sind die Forderungen ein Affront – während der offenen Debatte wird ein Mikrofon rumgereicht, ein Plädoyer folgt auf das Nächste. Eine Frau meldet sich zu Wort: «Das hier ist keine Bühne für Privatprojekte.» Ein anderer Bewohner befürchtet: «Es beginnt mit einer Kaffeemaschine – und endet mit einer Vereinnahmung des Gemeinschaftsraums.» Auch die Gemeinschaftsraumverwalterin Tamara K. sieht die Hausordnung verletzt: «Wer mietet, bringt alles mit – und räumt wieder auf.» Dass Nigg nun Sonderbedingungen wolle, sei nicht nur ein logistisches Problem, sondern eine Frage der Fairness. Dieser zeigt sich von der Kritik überrascht: «Ich habe niemandem etwas weggenommen – nur etwas hinzugefügt.»

Das Bistro der Bruggenmatt

Ein Neuzuzüger in Spe hat in der Gartensiedlung Bruggenmatt in Bonstetten ZH ein soziales Projekt gestartet. Zwischen altem Mobiliar und Neuen Bekanntschaften versucht Urs Nigg, sein Bistro zu etablieren.

Mit der Tür ins Haus gefallen

Man spürt es, die Bruggenmatt ist eine Siedlung von Tradition, gegründet vor 47 Jahren, mit 150 Partien. Zum Zeitpunkt ihrer Erbauung das grösste, selbstverwaltete Bauprojekt der Schweiz, ist heute geprägt von langjährigen Bekanntschaften, Generationenabfolgen – und klaren Routinen. Vor allem, wenn es um das Herzstück der Siedlung geht. Der Gemeinschaftsraum mit Küche und einladender Fensterfront wird von den Anwohnenden für ihre Freizeitaktivitäten gemietet, für 40 Franken pro Tag. Kochgruppen, Kindergeburtstage, Qi Gong, Kerzenziehen. Begrenzte Zeitfenster, keine Dauerbelegung.

Das nun ein Neuzuzüger andere Regeln für sich vorsieht, scheint die Bruggenmättler vor den Kopf zu stossen. Trotzdem äussert sich auch leise Zustimmung im Saal. Besonders nach den Worten einer Frau ganz hinten im Raum: «Viele von uns werden eines Tages froh um einen Ort sein, wo man Gesellschaft hat – nicht heute, aber vielleicht morgen.» Je länger diskutiert wird, desto klarer wird: Es geht weniger ums Bistro, wie es ist, als darum, wie es kam. Ohne Einladung und ohne Absprache. «So gut die Idee auch ist – das hat uns überrollt», sagt eine Bewohnerin. Urs Nigg verteidigt sich ruhig. «Ich habe versucht, ein Angebot zu schaffen. Wer nicht kommt, muss nicht. Aber ich glaube, viele haben sich gefreut.»

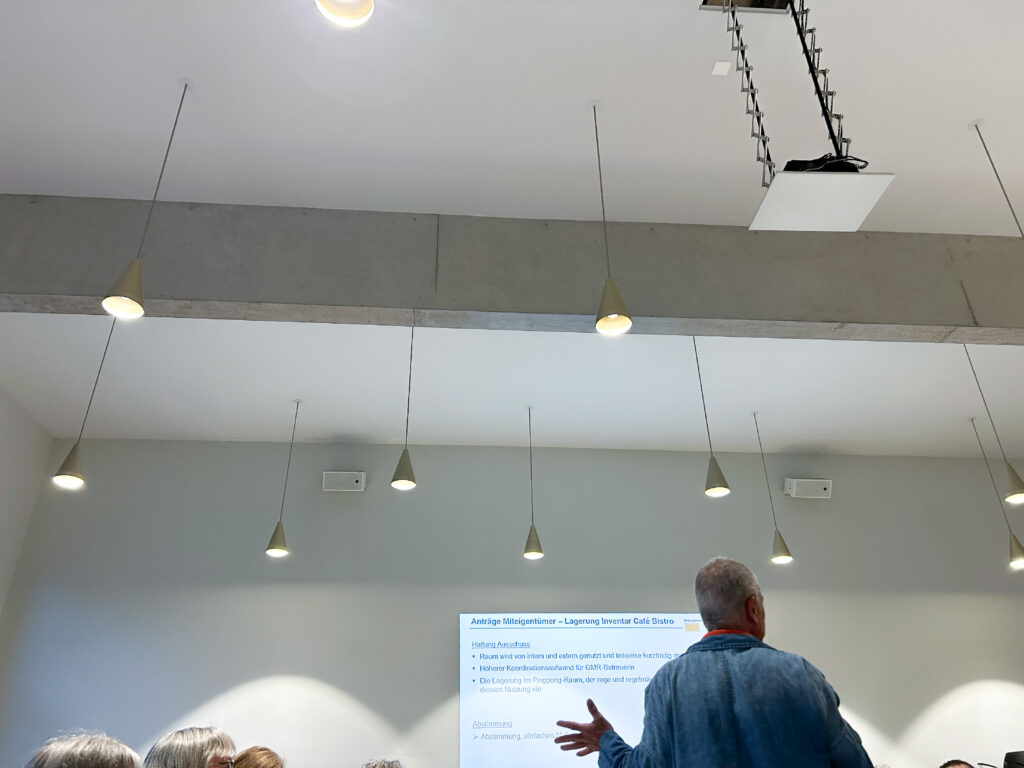

Urs Nigg will den Eigentümmer:innen der Bruggenmatt seine Gedanken näher bringen.

Bild: Viviane Ammann

Nach einigen Stimmdurchgängen wird ein Kompromiss gefunden: Die Miete bleibt, jedoch darf das Mobiliar das auch – wenn es nach den Öffnungszeiten an den Rand des Raumes verstaut wird. 53 Ja-Stimmen, die knappe Mehrheit, retteten das Bistro in der Zürcher Vorstadtidylle – laut Nigg hätte er, wenn er weiterhin jedes Mal alles auf- und abbauen müsste, sein Projekt beendet.

Eine klassische Problematik

Was in der Bruggenmatt geschieht, zeigt exemplarisch eine bekannte Dynamik: Soziale Projekte, auch wenn sie gut gemeint sind, können in gewachsenen Nachbarschaften Irritation auslösen – nicht wegen ihrer Inhalte, sondern wegen ihres Entstehungswegs. Laut dem Soziologen Mario Störkle zeigt sich dabei immer wieder, wie empfindlich Gemeinschaft auf Veränderungen reagiert, vor allem wenn sie aufgezwungen wird. «Begegnung ist ein Prozess – kein Produkt», betont er. Wer bestehende Räume bespielen will, müsse zuerst deren soziale Struktur verstehen. Nicht die Initiative sei das Problem, sondern das Auslassen gemeinsamer Aushandlung.

Auch Mara Klöti, Fachperson für Quartierentwicklung in Zürich, überrascht diese Spannungen nicht: «Wenn eine Person alleine etwas aufzieht, ohne die Leute mitzunehmen, fehlt die soziale Legitimation.» Ein Projekt könne noch so sinnvoll erscheinen – wenn es nicht auf Beteiligung setze, verliere es an Rückhalt.

Mara Klöti im Interview über das Gleichgewicht zwischen Initiative und Gemeinschaft

«Begegnung braucht mehr als einen Tisch und Kaffee»

Expertin für soziokulturelle Animation, Mara Klöti, vom Gemeinschaftszentrum Hirzenbach, über soziale Dynamiken in Quartieren, die Grenzen guter Absicht – und was Projekte wirklich tragfähig macht.

Von Viviane Ammann

Frau Klöti, viele soziale Projekte im Quartier starten mit besten Absichten – und scheitern dennoch. Woran liegt das?

Oft am Wie, nicht am Was. Die Idee selbst ist meist nicht das Problem – sondern der Weg, auf dem sie umgesetzt wird. In bestehenden Nachbarschaften gibt es soziale Muster, ungeschriebene Regeln, sensible Gleichgewichte. Wenn jemand eine Initiative startet, ohne diese zu berücksichtigen oder die Gemeinschaft einzubinden, kommt es rasch zu Reibung. Dann geht es weniger um die Sache als um das Gefühl: Wer entscheidet hier eigentlich?

Was genau macht Quartiere so empfindlich gegenüber neuen Ideen?

Viele Menschen leben über Jahre im gleichen Umfeld, bauen Beziehungen auf, entwickeln ein feines Gespür dafür, wie Dinge «laufen». Wenn etwas Neues dazukommt, verändert sich etwas im gemeinsamen Gefüge. Auch wenn die Veränderung sinnvoll wäre, wird sie als Bruch erlebt.

Hilft die Integration der Anwohnenden bei der Akzeptanz?

Absolut. Integration heisst nicht, dass alle alles mitentscheiden müssen. Aber es muss Raum geben für Mitsprache – und für die Möglichkeit, Nein zu sagen oder etwas mitzugestalten. Projekte müssen also partizipativ aufgegleist werden. Wenn jemand einfach loslegt, entsteht schnell der Eindruck: Da nimmt sich jemand zu viel Raum, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Das löst Abwehr aus, selbst wenn das Projekt gut gemeint ist.

Was bedeutet das für Initiant:innen eines sozialen Quartiersprojekt?

Zuerst mal: zuhören. Herausfinden, was es schon gibt, welche Bedürfnisse vorhanden sind – und wer die zentralen Bezugspersonen sind. Das kann ganz informell sein: Gespräche im Treppenhaus, beim Briefkasten. Fast immer lohnt es sich, eine offene Einladung zu machen: ein Ideenabend, ein Spaziergang durchs Quartier, ein gemeinsames Brainstorming. Wer von Anfang an einbindet, schafft Vertrauen – und vermeidet späteren Frust.

Und wenn man schon losgelegt hat und die Reaktion negativ ist?

Dann lohnt sich ein Schritt zurück. Nicht um aufzugeben – sondern um zu öffnen. Die Frage sollte sein: Wie können wir dieses Projekt gemeinsam weiterentwickeln? Gibt es andere Formen, die anschlussfähiger sind? Manchmal hilft es, Verantwortung zu teilen, einen Beirat zu bilden oder bewusst kleinere Formate auszuprobieren.

Welche Rolle spielt soziokulturelle Animation in solchen Prozessen?

Unsere Aufgabe ist es, solche Prozesse zu begleiten, nicht zu steuern. Wir schaffen Gelegenheiten, wo Menschen ins Gespräch kommen, wo Unterschiede sichtbar werden, aber nicht trennend wirken. Das kann über einfache Aktivitäten geschehen – Kochtreffen, Garteneinsätze, Quartierspaziergänge –, aber auch durch Moderation bei Planungsprozessen oder Aushandlungen. Immer geht es darum, Brücken zu bauen: zwischen Idee und Realität, zwischen Einzelengagement und kollektiver Tragfähigkeit.

Was macht ein soziales Projekt aus Ihrer Sicht wirklich nachhaltig?

Wenn es aus dem Quartier heraus entsteht – und nicht von aussen hineingetragen wird. Wenn es offen bleibt für Veränderung, und wenn es Menschen zusammenbringt, die sich sonst vielleicht nie begegnet wären. Soziale Projekte brauchen Geduld, Empathie – und manchmal auch die Bereitschaft, etwas loszulassen, um Platz für Neues zu schaffen.

Und wenn am Ende niemand kommt?

Dann ist das auch eine Antwort. Aber wenigstens eine, die gemeinsam gefunden wurde. Vielleicht entsteht daraus später etwas anderes. Wichtig ist, dass man bereit ist, zuzuhören – nicht nur am Anfang, sondern während des ganzen Projekts. So entsteht nicht nur ein Ort, sondern Gemeinschaft.

Dabei sind offene, niederschwellige Treffpunkte für viele Quartiere essenziell: Sie ermöglichen Begegnung und schaffen soziale Nähe. Die Praktik hinter dem Erfüllen dieses gesellschaftlichen Bedürfnisses ist die soziokulturelle Animation. Sie versucht, durch moderierte Prozesse, durch Aktivierung bestehender Ressourcen und viel Dialog, Projekte wie das Bistro Bruggenmatt zu unterstützen – ohne vorgefertigte Lösungen aufzudrängen. Jedoch entfalten solche Räume nur dann Wirkung, wenn sie von denen mitgedacht und mitgetragen werden, die sie nutzen sollen. Partizipation ist keine Formalität – sie ist das Fundament.

Studiert Kommunikation an der ZHAW mit der Vertiefung Journalismus. Besonders interessieren sie die kleinen, vermeintlich unwichtigen Geschichten, die Grosses über uns als Gesellschaft aussagen.